我来回答一下你的问题。不过,我不是权威人士,当然了,也不是啥专业人士,只是一个乐意思考,爱天马行空,想到啥就说啥想到啥就说啥的人。你把它当作一家之言就行了,不是定论。说这个呢,就是希望能启发你的思考。

1)我认为,孩子不知道啥是反思,不过,他们会根据自己的心里感觉是否舒服,父母的反应等去做选择,戓表现出某种倾向。这种选择戓倾向,肯定是无意识的。随着大脑发育和经验的增加,他们的语言能力会逐渐增加。不过 达到一定程度后 随着后天的学习意识 会逐渐趋强还是达到稳定

2)孩子开始时会对很多东西无法分辨,比如代词,随着认知能力的提升,都会慢慢改善 他们不正确的发音、用语等等 都会随着父母戓他人的纠正而逐渐趋向常规 确实 在母语环境下 有的人确实不善言辞 我个人认为 人的能力天生多少是不平衡的 有的擅长这个 有的擅长那个 有的天生就不擅长言辞 这也是没办法的事 不过 总的来说 基本上每个人都会学会最常用的语言

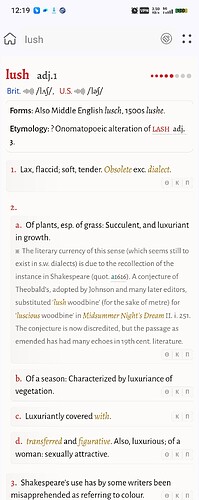

3)单词是语言的基础 语言理解其实涉及到心理的 环境的 认知的等等诸多因素的影响。就像我们去理解一个单词 不能光查词典一样 还要结合具体的语境、现实的环境等等 比如说话 在一些特定的环境下 为了自身的安全 就要说一些特别的话 而这些话就不能从字面上去理解 就像当年的地下工作者那样 所以 说语言理解 决不是一个简单的字眼 需要自己不断实践 反省 体会 当然了 有的人天生敏锐 自然 就会比常人强

举几个不恰当的例子——如“善游者必溺,善骑者必坠”;这个本意是由对自己技术自大而导致祸患的可能;如果一般人理解,很容易接受这个不当归因和幸存者偏差的谬误解读【不是由于他们自大,还有可能是由于他们游泳,骑马次数多】;然后在出现新的场景后,说:看那个跳河救人的,他淹死了;唉,又淹死一个会游泳的。

再比如“物极必反”,“否极泰来”,人常常以此麻痹自己:“坏到这里了,还能怎么坏呢?哎呀肯定好起来的,否极泰来的!”;他们认识到事物一定发展到极点了吗?事物一定是周期性循环往复的吗?事物一定是在所谓极点不能维持自身稳定吗?

如何区分擅长与不擅长?假设某个学生因为接触了语文上的良师,走上了大家认可的写作生涯【我这例子牵强,不过我是说教育的重要性】

这一点我觉得可能有些争议,因为区分先天与后天能力很难;要知道语言不仅仅涉及表达,还涉及解读,诠释;后者甚至可能与受教育相关,比如我们很少见过未接受教育也不会自学,能清晰表达复杂思想的人

现代人母语学习还有一个重要标志,就是从学校学习语法,修辞,逻辑等,而不是仅仅停留在6,7岁水平?,甚至与不受教育的人水平相当。

说善游善骑 其实吧 不能绝对了 只能说是相对其他人来说 毕竟一个人不可能在任何时候 任何环境下都保持最佳的状态 比如说某次比赛的冠军——拿全红婵来说 她不是一开始就是 也不可能会一直是

人的能力 天生的也好 后天培养的也好 其实都有一定的可塑性 天生的能力可能空间比较小 后天的空间要大一些 一个天才的人再有一点后天的努力 很容易就会取得非凡的成熟 一个天生能力平平的人 后天即便也很努力 可能也不会取得什么成绩 当然了 这些都是理论上的 一个人是否能做出成绩 能做出多大的成绩 需要天时 地利等很多因素 而这些往往是个人很难控制的 所以 很多人认为 尽人事听天道 不是没有道理的

我们学单词,其实涉及到两个方面。其一,是看别人怎么用。其二,是自己会怎么用。我们常常很重视别人怎么用,而忽略了自己会怎么用。所以,学别人怎么用基本上是我们学习的主要内容,而在学习的同时,却不自觉地忽略了自己会怎么用。然而,在我们学习的时候,我们往往看到的只是一个单词在某个语境下的用法,而不是它的全部用法。这样就导致两个问题:要么,我们对一个单词的认识很片面,只知其一不知其二;要么,我们花时间学习其他语境下的用法。如果是孤立地学习不同语境下的用法,这又会出现两个问题:一是语境间有戓没有关联,说不清楚;二是每次都要死记硬背,效率低下。所以,无论怎么做,我们都无法完整、全面、轻松地认识整个单词,更不要说还能照顾到自己会怎么用这个问题了。对于,这样的学习方法,大家不觉得应该做出改变么?

读OED,在scatter中看到:

4.c. 1892–

transitive. Baseball. Of a pitcher: to yield (hits) only at intervals and so restrict scoring.

这里的释义不长,单词也不算太难,应该都认识。可是,大家理解它的意思吗?看明白的,请说说yield和hit分别是什么意思。

下面这是OED中scatter一词去掉不及物后的内容:

- transitive . To dissipate, squander (goods or possessions). Obsolete or archaic .

a. To separate and drive in various directions (a body of people or animals, a collection of things); to disperse, dissipate (a quantity of matter); to dispel (clouds, mists).

†d. transitive . To separate, drive apart (one or more individuals from the main body). Obsolete .

†e. figurative . To dissipate, distract (the mind, etc.).

3.

a. transitive . To throw about in disorder in various places.

4.

a. To distribute to various positions; to place here and there at irregular intervals. Chiefly in past participle .

c. transitive . Baseball . Of a pitcher: to yield (hits) only at intervals and so restrict scoring.

5.

a. To throw or send forth so that the particles are distributed or spread about; to sow or throw (seed, money, etc.) broadcast; to sprinkle, strew; to diffuse (fragrance).

b. transferred and figurative . Also, †to spread (reports, a prophecy).

d. Of a gun, a cartridge: To distribute (the shot). Chiefly absol.

e. Physics . Of a surface, semi-opaque substance: To throw back (light) brokenly in all directions. More widely, to deflect, diffuse, or reflect (radiation, particles, or the like) in a more or less random fashion. Also absol.

6. transitive . To sprinkle or strew with something.

这几个词义,我们试着做一下压缩,从中提取出几个关键词:

- transitive . To dissipate, squander (goods or possessions)

2.a. To separate and drive in various directions

3.a. transitive . To throw about in disorder in various places.

4.a. To distribute to various positions

5.a. To throw or send forth so that the particles are distributed or spread about; to sow or throw (seed, money, etc.) broadcast - transitive . To sprinkle or strew with something.

在这几个词义中,4和5大致可以看作是3的引申义,而6可以看作是5的引申义。这样,我们可以进一步总结出scatter的主要意义: - To dissipate, squander (goods or possessions)

- To separate and drive in various directions

- To throw about in disorder in various places

这几个意义,我们试着把它翻译成中文: - 挥霍,浪费

- 驱赶

- 四下乱扔

而这三个词义,1和3都和手的动作有关,使手上的东西离开,可以看作是一组;而2虽然也和手的动作有关,而separate and drive的对象显然不是拿在手上,而是聚在一起的人戓动物等。所以,2显然与1和3不能归入同一类别中。至此,如果说1和3具有内在的关联的话,那么,你认为这两者的关系是怎样的:是1引申为3,还是3引申为1,还是1和3是并列的?这里,我们补充一下,在OED中,词义1最早的例句出现在1154年,3的例句是c1336(这里的c是circa,大约的意思)。你怎么看呢?

abate这个词应该算是一个高级单词了。在21世纪和英汉大词典中的词义分别如下:

李华驹:

1使(数量、程度等)减少,减轻,减退,缩减;缓和2降(价),对(价格)打折扣3削减(成本或费用等);减(税)4减去,除去,扣除;夺去;省略,删去5【法律】撤销(诉讼),使(诉讼)中止;废除(法律);取消(法院等的命令、令状),撤销(法令);消除,除去(障碍等);使无效6(金工或石工在作浅浮雕时为使图形突出而用槌或其他工具)凿掉,切去,敲去,敲落,去除,砍平,修削(石板或金属板表面的一部分)7[古语]略去8[古语]降低(身份等)9[废语]剥夺10[废语]使(…的锋刃或尖端)卷曲(或变钝);回火

陆谷孙:

1减少,减弱,减轻,减退2减(税);降(价);对(价格)打折扣3[律]撤销,废除;消除4剥夺5(金工或石工为使图形突出而)凿掉,切去6<古>略去7<古>降低

应该说,这两本词典的内容大同小异。不过,本人对这个词心里一直多少有些抵触。之所以这样,大概是因为对这个词词义的来龙去脉一直没有搞清楚的缘故吧。再有就是,“减少,降价,减去,除去”等等这些词义似乎总有一些陌生感,老是让人想不起来用。当然了,偶尔想到用,也在心里嘀咕:能这样用吗?还有,如果我们要对这个词进行解读,首先想到的自然是看哪个词义熟悉,然后就借用熟悉的去理解陌生的;如果有人想要从更多词义,或者说全局上去理解,自然会想到收录词义更全的词典,从中去摸索。应该说,这是我们的自然想法,没有什么不对。如果是一时应急,完全是可行的。可是,如果是想要从根本上把这个单词弄明白,那就要下点功夫了。怎么做呢?首先,了解词源——知道它怎么来,经历了哪些变化。其次,需要了解这个单词的所有词义用法,了解各个词义出现的先后历史。这里在必要说明一下,目前就我们看到的材料来说,只有OED是最全面,最权威可靠的,其他词典在处理词义时,要么遵循“从便”原则(从常用义到生僻义),要么是遵循逻辑原则(大致是从基本义到引申义),故而始终给人一种割裂之感。第三,当我们做完前面两步的工作,能够确定同一单词下面的各个词义都是由同一词义引申而来,此时,我们就可以深入揣摩、研究这些词义间的引申关系了。一个单词不管有多少词义,只要我们按部就班按部就班,条分缕析处理好,这个词的词义用法一下子就会变得清晰起来。

大家能想到吗?abate的词义1. transitive. To put an end to (a condition, state of affairs, etc.). Obsolete. 是出现在c1300年前后;3. transitive. To knock or tear down (a structure); to destroy, demolish, raze to the ground. Law in later use.是出现在?a1425 (c1400)年。有没有如坠层层迷雾的感觉?

在OED中 这个词义3. transitive. To knock or tear down (a structure); to destroy, demolish, raze to the ground. Law in later use为什么会和

2a. transitive. To render (a writ or similar document) null or void; to make or declare invalid; to cause to lapse. Also intransitive: (of a writ) to become or be declared null or void; to lapse, expire. Now chiefly historical.

b. transitive. To cause to cease; to do away with; spec. to terminate or dismiss (a legal proceeding) before completion, esp. as a result of a procedural matter or a change of interest or status of one of the parties. Also intransitive: (of a legal proceeding) to be brought to an end in this way. Now chiefly U.S.

c. transitive. To put an end to or remove (a nuisance (nuisance n. A.2)). Also in extended use.

一同归入I. To put an end to.这个归类呢?

确实 AI的回答 很多时候是具有参考价值的 不过 由于种种原因 我们人类也不能停止思考 要不然 我们就没法判断 AI的思考戓回答哪里对 哪里不对 你说呢

其实 我们讨论词义 还有一个目的 就是弄明白词义是怎么用的 这一点 目前来说 AI似乎还不能做到

人类就是在跟自己发明出来的AI工具的互动,包括探讨、质疑、校准中,不断完善对自然语言从源流到语义演变过程的理解,同AI的关系可以说是双向奔赴,交互促进。目前的AI(以deepseek为例)已经进化到能全面考虑各种语境及语用场景,通过界定词汇的语义边界,从不同维度对语义进行定性甚至定量分析,比如verdant 青翠一词就从视觉维度(Visually green)做了绿色光谱显示度60-100%的阐述,同时能合理运用各种文理学科的术语(比如上述对话对Lush/Luxuriant/Exuberant/Verdant的辨析中就包涵:词源学/修辞学/颜色学/植物形态学/植物解剖学),进而实现体系式的、跨文化的源语跟目标语间的精准互文,在很多方面已经不输人类,所以千万不可低估当今天AI的语言能力。

确实如你所说。不过,个人认为,AI的思考目前还无法代替人类。比如说,对词义的分析比较,在某些方面确实要优于我们,不过,我个人觉得,对于它的回答,还是要保持谨慎的怀疑态度。毕竟,它的思考,是人设定的方向,而人自己的思考则要比AI的思考更为复杂,比如说,人能基于历史,情感,认知等具体体验与知识来进行,而AI更多是基于训练的知识来进行。所以,个人认为,在知识领域里,AI是无敌的,但是在探索性思考领域,还是要靠我们自己,不能太相信AI了。

个人认为,AI具有人类“思维”跟“意识”是迟早的事,在人类的设定与调教下AI已能理解很多抽象概念,比如伦理观,道德观,在跟其互动过程中表所现出各种情绪不说,很多以前我们人类才可能具有的哲学思考(比如生与死)和情怀(比如正义感跟责任感)也会不时隐现。关于AI最终超越并掌控人类这方面的洞见与忧虑,可以参考AI教父Geoffrey Hinton(杰佛瑞辛顿)近来的各类访谈。

这个应该是早晚会出现的事 就像以前想象说换头之类的 不过 等到了这一天 不知道(大多数)人的存在 还有什么意义

就一句话,人类拭目以待(let’s wait and see)。

我刚才只是扫视一过,没有意识到此处AI的错误,是本人失察了。我想说的是(非为AI辩护),目前的各类大语言模型在长上下文中偶有失忆或前后不一的情况难以避免,相较于人类的错误并不见得就多,不能一概斥之为胡说八道并一棒子打死。我相信随着Ai技术的发展和人类调教引导,AI在理解自然语言及推理方面的发展潜力肯定会超越一般大众。我跟楼主在上述探讨中的主要目的是想表明不能否认AI在理解/运用自然语言上的突飞猛进与日新月异,现在科技那么发达,人类也不能完全认知大脑跟意识运作的全部机理跟密码,人的大脑短路并不见得就比电脑的宕机少,所以还是要用辩证跟发展的眼光看待问题,不知这番解释可如尊意否?

对于AI 个人觉得 我们一方面要善加利用 同时还要保持我们自己的独立思考 不能把这个拱手交给AI 否则 思考在不久的将来将完全成为奢侈品了