今天遇到了一个词典翻译的问题,出于好奇想比较一下其他词典的翻译质量。于是从各个词典有交集(有相同原文)的那部分入手,提取了本坛强大的SIO词典里的译文。总共提取出将近8万组有不同译文的例句,现摘录几组差异比较明显的。先声明一下,这不是全面客观的比较。

附上所有提取出来的译文,供大家参考。

译文比较.xlsx (10.9 MB)

今天遇到了一个词典翻译的问题,出于好奇想比较一下其他词典的翻译质量。于是从各个词典有交集(有相同原文)的那部分入手,提取了本坛强大的SIO词典里的译文。总共提取出将近8万组有不同译文的例句,现摘录几组差异比较明显的。先声明一下,这不是全面客观的比较。

附上所有提取出来的译文,供大家参考。

译文比较.xlsx (10.9 MB)

放在一起,相形见绌,反映了译者的中英文水平。同时也说明,词典编撰是非常严谨的,不是什么人都能出版权威词典。

| Two thousand—and that’s my bottom line! | 两千块 ── 这是我的底价!(译文欠妥) |

|---|---|

| Two thousand—and that’s my bottom line! | 两千块,不能再低了!(译文准确) |

| two slices of rye bread | 两片黑面包(译文欠妥) |

|---|---|

| two slices of rye bread. | 两片黑麦面包 (译文准确) |

| Beauty is only skin deep. | 美貌只是皮相。(译文欠妥) |

|---|---|

| Beauty is only skin deep. | 美貌只是肤浅的东西。(译文相当欠妥) |

| Beauty is only skin-deep. | 美貌只是表面的。(译文欠妥) |

“Beauty is only skin-deep”. 这是句谚语。按字面翻译,应该是“美貌只是(皮肤)外表”。比喻“人的内在性格要比其外在相貌重要”。所以翻译成 “不能以貌取人” 比较符合中英习惯。

我倒觉得“美貌只是皮相。”更好。既是意译,又是直译。

也可以,但是我认为,“外表”更加体现了“外在”之意,虽然“皮相”也暗指“外表”。

我个人觉得,问题在“我的底线!”,是英文的“直译”,没有真正反映其要传达的意思。

最著名的例子是:“知识爆炸”是英文“knowledge explosion”的“直译”. 第一个译者,不明白正确的翻译应该是“知识激增”。但是,久了,大家也接受了。

我脑回路比较简单,韦氏高阶那句“两个半拉凑成一个整的”直接戳中我的笑点了,我觉得好可爱啊

话说“半拉”是不是北方方言啊?

刚才偶然看到柯林斯高阶alter词条下例句,两个版本(论坛里的overhaul版和物书堂提取第8版)的翻译有所不同:

They have never altered their programmes by a single day.

overhaul:他们一天也未变更过他们的节目。

第8版:他们的计划一天也没变过。

翻译首先要理解英文,然后用符合中文习惯的语言进行翻译。overhaul的译者好像把英文理解错了。我非常喜欢读老一辈英语教育家出的参考书。这或许是人们崇拜《牛四》的原因。

说到牛津四,在estate条目下有个the holy estate of matrimony,牛四翻译成“已婚状况”,麦克米伦翻译成“神圣的婚姻”,你们觉得哪个比较好

按Merriam-Webster,“holy matrimony”是指 “marriage in a religious ceremony” (formal)。

而estate is a state of being,在“the holy estate of matrimony”里强调的是estate,所以我认为,牛四的翻译“已婚(状况)”是正确的。麦克米伦的翻译“神圣的婚姻”是错误的。

Update:

Matrimony is usually defined as marriage or the state of [being married], and sometimes as the ceremony of marriage. (source: The Definition of Matrimony and Marriage)

以牛四为中心和SIO里面的其他词典做了比较:

我只是挑出几个自己觉得不太好的地方,牛四整体水平有目共睹,不需要多说什么。

而且牛四自己对同一句话也有不同的翻译

附上所有例句(居然也有一万多个![]() ):

):

牛四例句中译VS其它.xlsx (1.3 MB)

牛四:the radiant sun 光辉灿烂的太阳。(正确翻译)

韦氏高阶: the radiant sun 明媚的阳光。(错误翻译)

我会这样翻译下面的:

I freely admit that I made a mistake. 我愿承认我犯了个错误。

Little by little the snow disappeared. 雪一点一点地融化了。

牛四: beef: muscular strength 体力:

He’s got plenty of beef. 他力气很大。 (正确翻译,匹配英文)

英汉大词典: He’s got plenty of beef. 他肌肉发达。(不准确,如果放在这里比较)

但是,如果放在这里,是正确翻译:

ODE Living Online: beef: Flesh with well-developed muscle 发达的肌肉.

英汉大词典: He’s got plenty of beef. 他肌肉发达。(准确,匹配英文)

翻译是门学问,也是一门艺术。“一篇好的翻译感觉不出是翻译, 但糟糕的翻译一眼就能看出来”。不管怎样,准确性是最基本的,“意译”不能离开最初要表达的意思无限发挥。

不是名言,网上的。我只是觉得说的有道理,就引用了。为了避抄袭之嫌,故意加上引号。

要说名言嘛,“信,达, 雅”是翻译家严复的名言 (“译事三难:信、达、雅”)。 你肯定知道,我就不班门弄斧了。

我赞同你的译文:“华尔街对这一消息迅速地作出了回应。” 比上面列出的三种翻译要好。

之前看过一本侯世达和桑德尔写的《表象与本质》,他们介绍了这本书的翻译过程。这俩作者在找中文译者时特意要求译者大胆改动原文以准确表达书本的内涵。他们花了很多心血来“汉化”这本书。侯世达还在序言中谈了他对严复信达雅的理解,蛮有意思的:

“准确性”究竟要如何定义,是尊重字面意思还是文字背后的意涵?

英日词典用多了就会觉得国内英汉词典还是徘徊在老路上,比如:翻来覆去考虑某个例句该怎么译。

其实完全可以字面原义和引申义一并译出,有必要的再加上文化注解不是就可以完美解决了吗?

抓取精髓的译文或许专家们会直呼过瘾,但是一般读者看不明白来龙去脉;翻得太过直白又会被人笑下里巴人。

如果一定要取其一的话,我个人宁愿选择下里巴人式的翻译。信、达、雅中信是始终是第一位的,字面意思理解了,读者自可以自己加工成更好的译文,不需要英语专业出身的编者每时每刻都展示其汉语功底。

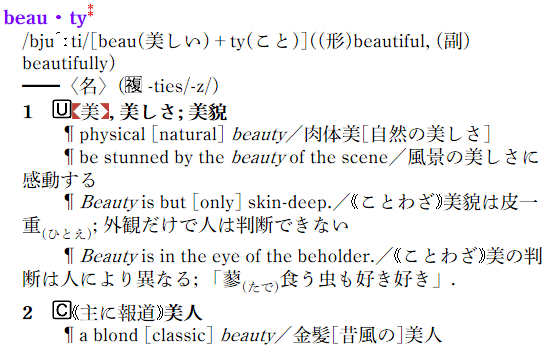

放一张英日词典的解释。完美平衡了各点。还包含了英汉词典都不收的很多语法信息。