刚想说“灶马派”提前出局了 ![]()

我自己倒挺喜欢灶马说的 ![]()

坛中高人匿名指教,有意思,但这个问题不能认为就是定论。你得举出更多证据,才能说服我。要不然,我还是会说:“奥卡姆剃刀!”

宋人提到《三龙经》,但宋人看到的《三龙经》,未必是现存的《三龙经》。

好吧,假如《永乐大典》有,至少是明朝的书,那也算很早了。

最晚也是清朝的书,因为收入了《四库全书》。

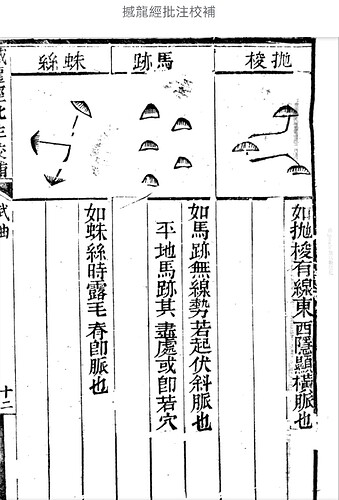

《撼龍經》:“馬蹄直兮有曲勢”。

这个“马蹄”你怎么理解?认为是“灶马”之足吗?

我猜测《撼龙经》的“马”还是真的马,但“馬跡”成为风水术语后,产生了细腻之意。

《半崧集》是清人之作,引文有细腻之意,但这个“馬跡蛛絲”可能是用了风水术语,所以沿用了风水术语的细腻之意。

《半崧集简编》

作者 章甫

成书年代 清

臺灣文獻叢刊

第二○一種 半崧集簡編

章 甫(著)

http://buddhistinformatics.dila.edu.tw/taiwanbuddhism/tb/mq/p1_05.htm

登楼数据库

其他·未知·未知【半崧集簡編】、於秋有蟲之韻、於冬有風之氣』。予曰:『不僅此也。其興到時,一氣卷舒;其語真處,不假修飾;其精鍊,炊金爨玉;其細膩,馬跡蛛絲』。

“蛛丝马迹”里的马,有蹄儿吗?

我在上面举出来了,风水书里有“马蹄”。

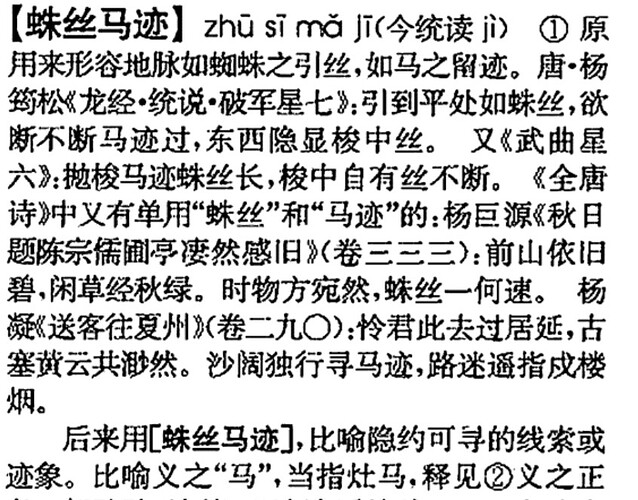

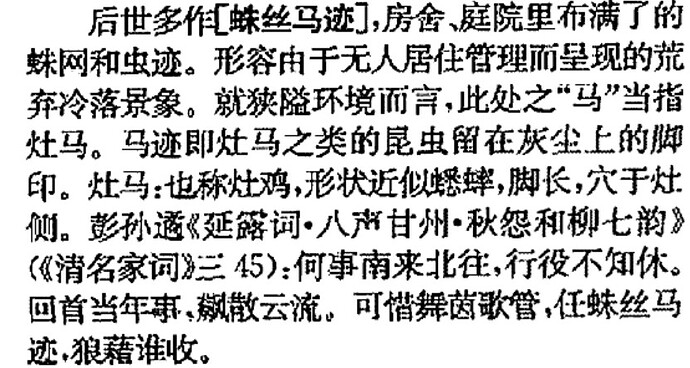

《汉语大词典》

蹄

〖释义〗1.马、牛、羊、猪等动物生在趾端的角质物。亦指具有这种角质物的脚。

“灶马”为昆虫,其足不可称为“蹄”。

《撼龙经》里“马”字共出现9次,我都列在这里,各位可以自己看。有哪个“马”像是灶马?

不要只看“马”和“蜘蛛”在一起,就认为“白马非马”。

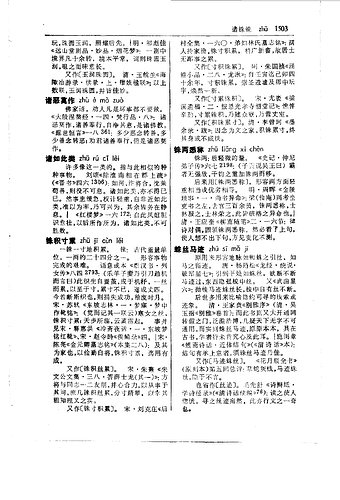

《撼龙经》:“抛梭馬跡蛛絲長,梭中自有絲不斷。……龍過之時形怪異,不起尖圓即馬旗。……大行頂上馬耳峯。……馬蹄直兮有曲勢。……欲斷不斷馬跡過。……馬耳山枕大江口。……抛梭馬跡線如絲,蜘蛛過水上灘魚。……若作天馬騰躍起。……作竹篙、馬鞭勢也。”

我认为“马蹄”可以给“灶马说”一剑封喉,一刀毙命。

还有“天马”、“马鞭”呢。

“馬旗”——和旗联系在一起的,比较可能是真的马吧?

《龙经》里的马,和“龙”相提并论的“马”,难道可能是远庖厨的君子不太可能注意到的“灶马”?

给这匹马设计台词:人类怎么可能把我和一只小虫相混呢?不可思议。我们马有龙的血统啊,没听过《西游记》的白龙马吗?

配图中这么大个三角形的马迹。。。。

确实,要从《撼龙经》证明是“灶马”之足,已经被否了

之前有看过“灶马说”,也信以为真。看到《撼龙经》的图才发现马蹄印的合理之处。这个帖的讨论也很精彩,基本复现了刘洁修1985年在《成语》(P57-58)里的考据,甚至还有堪舆的配图。然后看后来“灶马派”再度兴起,接着祝勇刚在2011年《咬文嚼字》重申为马蹄。似乎这是一起周而复始的思潮。

赞!附上 PDF ,学习学习 ![]()

成语[刘洁修]1985.pdf (4.3 MB)

lingmi兄这个帖子的信息很丰富,我之前不知道“蛛丝马迹”的“马”还可能有争论,因为alexpeng这个帖子才注意到,不知道争论还周而复始过,还有过正式的论文。

刘洁修1985年在《成语》(P57-58)里考证过?

《汉语成语源流大辞典》是2009出版的。

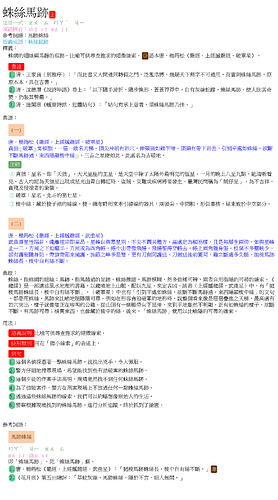

刘洁修在“蛛丝马迹”这一条里,对《撼龙经》的马没有明言是何马,但是和关于真马的诗句并举,显然知道《撼龙经》的马不可能是“灶马”。但是学者常常贪奇好异啊,他舍不得“灶马说”,所以后面又说:比喻义之马,当指灶马。

什么证据也没有,只是武断地说:“当指灶马”。

“灶马说”之所以如九头鸟,砍了头还能复活,就是因为有遗毒留在一些词典里,所以看到的好事者重新搬出来宣扬。

《汉语成语源流大辞典》一般读者可能不看,影响力或许没那么大,但是《现代汉语规范词典》的影响力应该挺大。《现规》的这个谬论假如不斩草除根,这只九头鸟死不了。

另外还有商务的成语词典:

《新华成语大词典》

蛛丝马迹

〖解释〗蛛丝:蜘蛛吐的细丝。马迹:马蹄的痕迹。

《商务国际成语词典》

蛛丝马迹

从挂下来的蜘蛛丝可以找到蜘蛛的所在,从灶马爬过留下的痕迹可以查出灶马的去向。

商务国际这一本买的人比较多啊,会有恶劣影响。

还有《百度百科》。懒得查书的人就百度,就会看到《百度百科》。这个影响说不定更大。

《百度百科》

蛛丝马迹

从挂下来的蜘蛛丝可以找到蜘蛛的所在,灶马爬过的地方会留下很多不明显的痕迹 [5] 。

[5] 许晖.“蛛丝马迹”的“马”是什么马[J].新湘评论,2018,(12):22.

《现代汉语规范词典》这种宣扬规范的词典,绝不应该采用有争议性的说法。有争议的东西岂能当规范?

百度财大气粗,应该为文化多做一点事,《百度百科》里这种谬说,应该清一清了。

确实如此,之前本来想结尾写“周而复始的辩斗”的,但又觉得灶马派基本没有辩过,多是通过人们的常识来解释灶马的合理性,再介绍灶马是什么东西。就像是很多熟语也有不少新解,还称本应如此,但又缺少有力的文献支撑。诸如“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”应作“嫁乞随乞,嫁叟随叟”,“无毒不丈夫”应作“无度不丈夫”,“无奸不商”应作“无尖不商”。

我在国学数典痛批过《百度百科》关于“人不为己,天诛地灭”的谬论。

《百度百科》

人不为己,天诛地灭

人不为己,天诛地灭是一个汉语成语,此处“为”是“修养,修为”的意思。意思是,如果人不修身,那么就会为天地所不容。

《百度百科》这一条纯粹是胡说八道,因为根本举不出任何支持这种看法的用例,只是一直在说大家都用错了。熟语解释是一种归纳推论的科学方法,假如举不出任何用例,就没有权利立论。孤证都没有讨论的意义了,何况是零用例!

我现在重新去看这个条目,发现他们做了一些修改,引用扬子晚报微博,但是仍然坚持这种谬论。

《百度百科》

人不为己,天诛地灭

2.扬子晚报微博的新解释:此处“为”是“修习,修炼”的意思。意思是,如果人不修身,那么就会为天地所不容。” [2]

2."人不为己天诛地灭"正确含义公布 网友:误解多年 .中国新闻网.2014-08-14[引用日期2021-05-05]

我一直认为《百度百科》不行,比不上《维基百科》,一个原因是因为《百度百科》有这种自愚愚人的“伪学术”词条。

附上《咬文嚼字》2011年的相关页面。

咬文嚼字2011节选.pdf (1.2 MB)

感谢几位坛友的精彩讨论!这里的“马”应该就是真马无疑了。

但是(话说就怕有但是啊),又有一点新问题。

刘洁修在1985年的《成语》中已考证:

“马”必不是“灶马”而是哺乳动物的“马”。

《汉语成语考释词典》似是一脉相承,为何后来的1999年《成语源流大词典》、开明出版社2009年出版的《汉语成语源流大辞典》成了“灶马派”?不知最新的商务2023版是什么情况。

要是没查PDF,就被《咬文嚼字》的文章误导了,以下分别是《成语考释1989》和《成语源流1999》的相关页面。

alexpeng把《咬文嚼字》的相关资料贴出来,很好。

钱惠敏的文章我认为没有说服力,祝勇刚完全把他驳倒了。

但是,钱惠敏的文章在网上可以搜到一个大同小异的版本:

蛛丝马迹寻灶马

本文来自《科学24小时》

祝勇刚的文章却搜不到。

这就像八卦新闻满天飞,传遍天下,但澄清的文字没人看,无人转贴啊。

本坛的会员虽然少,但是每发一新帖就被谷歌迅速收录,是搜得到、有影响力的。

我把祝勇刚的文章ocr了,贴出来,确保能搜得到。

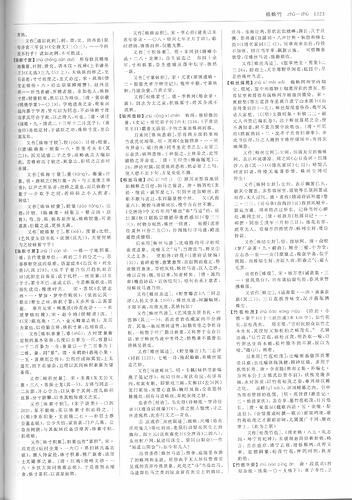

『灶马』非马

祝勇刚

《咬文嚼字》杂志2011年第7期上发表了钱惠敏先生一篇文章《“蛛丝马迹”的“马”是什么马》。文中提出,“蛛丝马迹”的“马”并非寻常马牛羊之“马”,而是指一种学名叫“突灶螽”的昆虫一灶马。概括钱先生文章中的论点,主要有三:

第一,“蛛丝马迹”指的是隐约可寻的线索和依稀可辨的痕迹,而马是庞然大物,它留下的蹄痕相对于蛛丝而言要明显得多,称不上“隐约、依稀”,很难和“蛛丝”相提并论。

第二,“灶马”可以简称为“马”,灶马爬过的地方通常都会留下一条不太明显的痕迹,即“马迹”。

第三,蜘蛛和灶马体型相近,同为昆虫,两者并举是合适的;“蛛丝马迹”,也可以写作“蛛丝虫迹”,这正是“马”是灶马(昆虫)的一个佐证。

仔细揣摩钱先生的行文思路,可以看出,是先有第一个论点,认为寻常之“马”迹过于明显,从而提出疑问,然后再由第二、三个论点来论证“蛛丝马迹”之“马”乃是指昆虫灶马。那么,让我们先来看一看,钱先生的后两个论点是否站得住脚。

首先,笔者认为,“灶马”万万不能简称为“马”,也从来不曾简称为“马’。钱先生仅仅引用唐代《酉阳杂俎》中“俗言:‘灶有马,足食之兆’”,就得出结论——“灶马”可以简称为“马”。这显然不能服人。“马”只有与“灶”连用,放在特定语境中,才能代指“灶马”。离开了“灶”这个前提条件,马只能指寻常马牛羊之“马”。中国有关“马”的词语成百上千,其中成语数十,但无一例是指灶马。这好比,“田鸡”之“鸡”一旦不跟“田”连用,绝不能代指青蛙。“灶马”在一些地方也称“灶鸡”。那我们是不是可以说,“灶鸡”也可以简称为“鸡”,或者“鸡”有时可以代指“灶鸡”呢?

钱先生进一步提出,灶马“爬过的地方通常都会留下一条不太明显的痕迹”,即“马迹”,则更不可理解。中国人使用“马迹”一词在三千年左右,笔者从来未见该词可以用来指代灶马爬行之迹。“蛛丝马迹”一词与“灶”毫无联系,将“蛛丝马迹”之“马”理解为灶马,只能是一种主观臆测,提不出任何历史或现实旁证。

其次,笔者认为,“马”即使不指灶马,不是昆虫,也并不妨碍与“蛛”并举。钱先生提出,“‘蜘蛛’和‘灶马’体型相近,同为昆虫,两者并举是合适的”。言外之意,在“蛛丝马迹”这个成语中,如果“马”是哺乳动物,是大型牲畜,那么跟蜘蛛相提并论,就不那么合适了。这一逻辑粗看有理,细思则比较牵强。“蛛丝”和“马迹”是两个偏正结构的名词短语,连起来构成一个并列结构的成语,并没有什么不合适之处。若按钱先生的逻辑推论下去,汉语里许多成语都不合适。比如“龙腾虎跃”,虎是现实存在的哺乳动物,咆哮于地,而龙是中华民族的图腾,飞翔在天,在现实中并不存在。它们不也是可以并列吗?另外,在生物学上,蜘蛛是节肢动物,不属于昆虫纲,而属于蛛形纲。蜘蛛并非昆虫。

最后,让我们来追溯“马迹”的内涵,看看它到底能否和“蛛丝”并举。“马迹”一词在古汉语中出现得极早,《左传·昭公十二年》:“昔穆王欲肆其心,周行天下,将皆必有车辙马迹焉。”此处毫无疑问是“车马”之“马”,与“灶马”之“马”风马牛不相及。“马迹”第一次与“蛛丝”联系在一起,恐怕要属唐代杨筠松所著的风水书《撼龙经·武曲星第六》:“离踪断处多失脉,抛梭马迹蜘蛛长。梭中自有丝不断,蜂腰过处多趋跄。”这里的“马迹”,显然与“灶马”也毫不相干,只能是马牛羊之“马”。可见,“马迹”一词的意义不断发展,从最初仅指马牛羊之“马”留下的痕迹,开始扩展为代指一般性的人、物留下的痕迹。宋代释师观《题中峰方丈》诗云:“森森松竹耸中峰,八面玲珑眼界空。尽向石根寻马迹,谁人亲见道林翁。”

到了清代,历经千年发展,“蛛丝”与“马迹”两个词语终于固定形成为一个成语,有时也写作“马迹蛛丝”。用例除常见的王家贲《别雅序》中“大开通同转假之门,泛滥浩博,几疑天下无字不可通用,而实则蛛丝马迹,原原本本,具在古书”之外,沈德潜《说诗晬语》也有“自有灰线蛇踪,蛛丝马迹,使人眩其奇变,仍服其警严”。可见,“马迹”一词早在唐代就跟“蛛丝”联系在一起了,它从来不曾有过“灶马”之义。主张“蛛丝马迹”之“马”是灶马的说法,显然忽略了“马迹”一词的历史发展轨迹。

至于钱先生认为寻常牛马之“马迹”比较明显,与“蛛丝”之“隐约、依稀”不可并提,而灶马之迹恰恰符合“隐约、依稀”的特点,笔者这里也想妄置一喙。如果在泥泞或者下雪的道路上,只有一匹马行走,马迹当然比较明显。但是,在晴天且路面较坚硬的通常情况下,或者在交通繁忙各种脚印交织的道路上,如何辨别一匹马的痕迹从而来追踪它,这和根据蛛丝来寻找蜘蛛一样,恐怕都是有可能性但也有难度的事。而灶马之迹,笔者小时候在乡村长大,无数次看过灶马。灶马爬行后根本没有痕迹(除非它腿上沾有其他物质),肉眼更是不可能辨别。

此马非彼马,“蛛丝马迹”之“马”非灶马,可以明矣。