主要责任者:许嘉璐;陈启英,陈榴,陈高眷

责任方式:主编;著

出版者:中国友谊出版公司

出版地:北京

页码:1-941

开本:32

装帧:精

语种:中

定价:28.00

出版时间:1991-06

丛书多卷书否:否

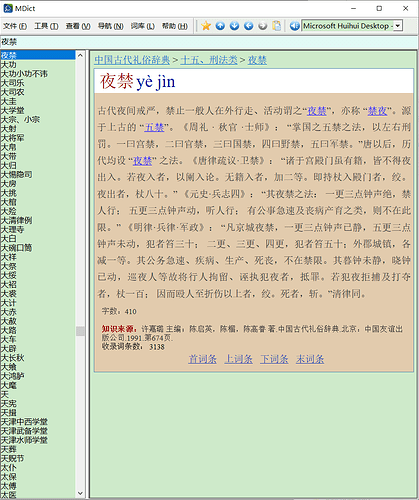

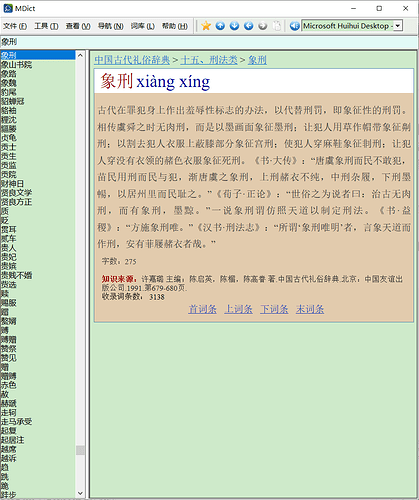

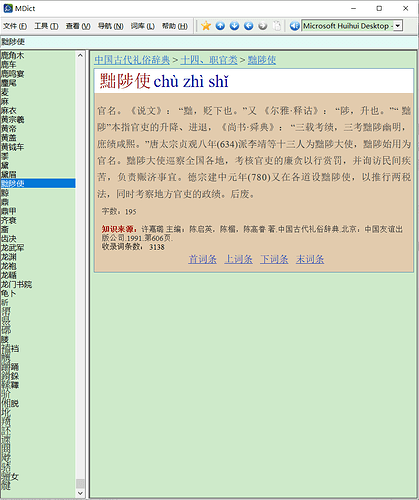

书目简介:本册工具书共收录3138条词条。

二、 本辞典的收词范围仅限于跟古代礼制、 风俗有关的语汇。 凡古代文献中关于婚姻丧葬、 衣食住行、 宗族宗法、 姓氏避讳、 祭祀节日等方面的词语, 尽量收录; 而与礼制有关的地理、 刑法、 职官、 科举等方面的词语, 则循其大类酌情甄选。

三、 本辞典按辞条内容分为 “服饰、 饮食、 居住、 行路、 交往、 婚姻、 丧葬、 祭祀、 宗族宗法、 姓名字号、 军事、区划、 职官、 刑法、 教育、 科举” 等十七类, 全书即据此依次编排。 每类中将词义相联、 事物相属者相对集中, 以保持辞典内部的系统性, 并为读者提供更大的整体信息量。如“军事类”词目即归并为 “兵器”、 “兵制”等类属; 而“兵器”、“兵制”两个类属内又将性质相近的兵器、 兵制词目排列在一起。

四、 本辞典释文本着 “探源析流” 的原则, 对礼制风俗命名之源及其流变尽力解说。 而于沿革中具有代表性的重大变化, 详加说明; 至于礼俗之名对汉语言的影响,以及同源现象等, 则用按语略加反映。 力求详而不冗, 细而不杂, 做到科学性、 准确性、 通俗性的统一。

五、 本辞典的释义顺序, 一般先列词目, 次解说词义及与词义有关的内容, 最后列举例证、 书证; 对例证中文字加以说明者, 则在例证后加 ( ) 号以示区别, 词有数义者, 用❶❷❸……标示。

六、凡有属种关系的词条,能分释则分释,不能分释者,则数词并释。如“衣”与“裳”既有分称,亦有合称。分称时上曰衣,下曰裳,合称时叫“深衣”,故“衣”、“裳”、“深衣”三词分释。如“姓”、“氏”最初有别, 自战国起即已成相对概念,甚至不别,故采并释。

七、古代礼制风俗之名有同名异实或同实异名者,本辞典则在一词之下逐一列举,详加解说,力求完备;他名亦单列词目, 注明参见某条。如:既于“骖乘”条中指明“又称‘陪乘’或‘参乘’”,“又称‘车右’”,又于该条之后列出“参乘”、“车右”,注明“见‘骖乘’条”。读者只需知该礼制或风俗之一名,即可寻到完整解说。

八、内容相关、相融等互有交叉的词条亦采用互见或参见之法。如“一献”之礼含“献”、“酢”、“酬”,而后三者又各有其内涵,故于“一献”条中引导读者“参见‘献’、‘酢’、‘酬’各条”。

九、古代名物,仅凭叙说今人难以明其形制,故本辞典附有插图约200幅,以助阅览。

十、本辞典注意吸收前人、尤其是当代学者的研究成果。凡学术界公认已经解决的理论问题,均在本辞典中得到反映。

十一、本辞典正文词目后标注现代汉语音读,如“觯”;释文中之生僻字或今古读音有别之字,亦注明读音(拼音字母与直音)。注音以《汉语拼音方案》为准。凡释文中所涉古音,皆指上古读音,并以黄侃十九纽二十八部为据。如“尊,古音精纽魂痕部”,即指“尊”的上古读音的声纽是黄侃十九纽中的“精”纽,韵部是二十八部中的“魂痕”部。

十二、本辞典正文前备有词目分类目录,正文后附有词目音序索引、词目笔画索引,以便读者。

| “礼俗”二字很早就已经并提使用。《周礼·天官·大宰》: “以八则治都鄙: 一曰祭祀, 以驭其神; 二曰法则, 以驭其官; 三曰废置, 以驭其吏, 四曰禄位, 以驭其士; 五曰赋贡, 以驭其用; 六曰礼俗, 以驭其民;七曰刑赏, 以驭其威; 八曰田役, 以驭其众。”在 《地官·土均》 和 《秋官·小行人》 等处也有类似的记述。 这些文字中,“礼俗” 被放置到与法则、 禄位、刑赏等 “国之利器”,以及被列为与“国之大事” 的祭祀并驾齐驱的地位。《大宰》 的八则之中, 驭官用法,驭吏靠废与置,驭士则以禄与位,驾驭驱使无权无位的老百姓呢, 就靠礼俗的引导和约束。 而 “民”对上又是有义务的,所以在“驭士” 与 “驭民” 两则之间夹着个“赋贡”驭用。于此可见, 在较早的儒家理想和政权设计中, 礼俗是被当作治理天下的方法手段的。 这并不是 《周礼》 的作者们空想出来的, 而是汲取了尔前的政治经验和学说而归纳的。 汉代儒者认为先秦所说的“礼俗”指的是“昏姻表纪, 旧所行也”,而这些“民之所行”者, 又都是“先王旧礼”(均见郑玄 《礼》 注)。这是把“礼俗”作为一个整体来看的。 这恐怕只是“流”而不是“源”。 通观历史文献,“俗”的地位原本是不高的。整部《论语》从未提到“俗”,与此对照,“礼”成为孔门衡量人们言行的最高标准,即所谓“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”(《颜渊》)。全面反映春秋时期政治军事状况的《春秋》“三传”,虽为后人之作,却也只有《谷粱传》提到过一次“俗” 的问题,还是贬义:“夫人 (指孔子) 率其君与之行古人之道,二三子独率我而入妻狄之俗。”但到了战国时代,“俗”开始大量出现于各家文献中,并且与“礼”相对的“俗”越来越受到学者和政治家们的重视。孟子把“俗”看作守国与失国的重要因素之一,例如他说:“纣之去武丁未久也,其故家遗俗,流风善政犹有存者,故久而后失之也”(《孟子·公孙丑上》);“由今之道,无变今之俗,虽与之天下,不能一朝君也。”(《告子下》)《礼记》则更进一步,不但注意到俗对于社会的巨大作用,而且提倡对俗的尊重,所以该书中不但有“刑肃而俗敝则民弗归也”,“则法无常”(《学记》), “百志成故礼俗刑❶,礼俗刑然后东”(《大传》)一类的说法,而且主张“入国而问俗”(《曲礼上》)、“君子行礼不求变俗”(《曲礼下》)、“修其教不易其俗”(《王制》),在《学记》中有“化民成俗”等等。这都是对民俗采取了积极的态度,是在承认“俗”的地位之后的主动引导。到了战国末期,儒法兼有的荀子就又在《礼记》“成俗”、“易俗”的基础上明确提出“政事乱则冢宰之罪也,国家失俗则辟公之过也”(《王制》),以及“儒者在本朝则美政,在下位则美俗”。这几乎是在规定易俗责任制了,虽则他认为这是“儒之为人下”者之所为(《儒效》)。他还提出了“约定俗成之谓宜”(《正名》)的著名命题,虽然这只是就“正名”一事而言,但如果考虑到名实问题在战国以来学者心目中的地位,就不难看出荀子给“宜”下的这个定义反映了他超出前人的地方。 从孔子到荀子,“俗”的地位的提高大约有两个原因。一是随着封建制度的完善,奴隶的数量在减少,自由人的比例渐渐增大,与之相适应,“民为本”的思想不断明确,在无伤政治制度之大体的前提下,民之俗也就越来越受到重视。二是“先王之礼”经强制性的推行, 转而成为王朝社会生活惯性运转机制的一部分, 也就是逐渐化为后世之俗, 而后王之礼与之并无根本性的矛盾, 大可并存, 于是得以延续、 补充、 发展。 这第二个原因就涉及到 “礼” 与 “俗”的关系了。 早在《管子》 一书里就对此有过分析:“藏于官则为法, 施于国则成俗。”(《主政》) 《墨子》 认为 “上以为政, 下以为俗”(《节葬》 下),含义与 《管子》 略同。 这都是把 “俗” 看成是上之所施、 下之所行,是当政者意志的曲折反映。而“法”、 “政”在早期儒家那里和 “礼” 几乎是二而一、 一而二的关系,换言之, 管、 墨认为, 在上之礼到了社会下层就化为俗了。 与此略有不同的是韩非。’《韩非子·和氏》:“昔者吴起教楚悼王以楚国之俗曰:‘大臣太重, 封君太众。 若此则上偪主而下虐民, 此贫国弱兵之道也。’”又 《内储说上》:“江乙为魏王使荆, 谓荆王曰:‘臣入王之境内, 闻王之国俗曰: 君子不蔽人之美, 不言人之恶。 诚有之乎?’”可见韩非笔下的俗, 包括了社会上层的习惯、 风气, 未必是, 也未必不是“上之所施”产生的影响。 关于下俗与在上者的关系, 要数班固说得最为干脆。 他在 《汉书 ·地理志》 里说:“好恶取舍, 动静无常,随君上之情欲谓之 ‘俗’。”他是严格区分“风” 与 “俗”的,“凡民含五常之性, 其刚柔缓急, 音声不同,系水土之风气, 故谓之 ‘风’。”他这样分辨二者是否恰当姑且无论, 反正后代很少有人坚持这一观点。 但他说“俗”是 “随君上之情欲”而形成, 倒是比别人更少遮掩。 可惜他也没有明言“礼”之与 “俗” 的关系。 清代经学家孙诒让批驳了郑玄把礼、 俗视为一事的观点, 说 “礼、 俗当分为二事。 礼谓吉凶之礼, ……俗谓土地所习, 与礼不同而不必变革者”( 《周礼·天官 ·大宰》 正义)。显然, 他又走向了另一个极端, 把从先秦诸子到班固刚刚涉及到的一点点礼与俗之间的瓜葛又给切断了。 “礼”与“俗”之间的距离并没有那么遥远。 “礼”是社会的统治者所规定的人的言行准则,既包括了言行的外部表现——仪节,也包括了仪节所蕴含的内容——思想。“俗”,不过是现时的或过去的“礼”在百姓生活中的实践形式。 但是,如果把“礼”视作“俗”的源头,是第一性的,就又颠倒了源与流。礼是奴隶社会的产物,而俗则应是与人类社会同时形成的。奴隶社会的礼固然是一种规定, 但却也不是奴隶主凭空杜撰的,说穿了,不过是前代或当代社会生活习俗和经验的法律化、教条化、甚至神化。而礼一旦制定了,推行了,普及了,便成了人们日常生活不可或缺的内容,最初是强制性的或半强制性的,后来就逐渐变成了习焉不察、似乎是与天地俱来的“土地所生习”(《周礼》郑玄注)的规律——“礼”的一部分蜕变成了“俗”。原始社会的俗,其实也就是共同生活的人群用以维护集体、协调制约人际关系的规矩,是经过多代形成的一种约定,这些约定都是当时物质的(气象、地理、灾变、生产和生活方式等)和精神的(人的五情六欲、对客观世界的认识等)条件所决定的必然结果。以后世眼光观之,它既是“俗”——该人群中的个体并不感到它是一种约定、规矩,而是视为当然,养成了习惯;但同时又是“礼”,只不过没有成文,也不是自上而化下而已。原始社会的那些“俗”和奴隶社会以降的“礼”,都不是一成不变的,都要顺应不同时代物质的和精神的条件不断修订、补充,这期间有不少前代的“俗”被制礼者吸收进来成为“礼”的一部分。礼与俗的这种交互推进、彼此影响的循环前进过程是二者不断演进变化的重要动力之一。也正因为如此, 礼与俗的界限始终是不严格的, 交叉纠葛、 亦礼亦俗的情况相当普遍。 这里不妨举 《礼记·曲礼》 中的两个小例子以见一斑。 1. 凡为长者粪之礼, 必加帚于箕上, 以袂拘而退, 其尘不及长者。 粪,即扫地。粪而有“礼”,现代人似乎难以理鲜。但如果联想到古代扫地的具体情况也就不奇怪了。 古代的簸箕为竹制或木制, 较大较重; 扫帚多为竹梢编成, 重而且长。 两物若各在一手, 既不敬, 也容易碰到长者身体。“以袂拘” 者, 一手持帚, 另一只手伸到扫帚前用长袖口挡住尘土。“退”,指一边后退一边扫。“以袂拘”和“退”,都是为了扫起的土“不及长者”。想一想现在大宾馆的服务员, 在打扫房间时不是也都有一套规矩吗?如果没有规矩, 就象一些餐馆里急于下班的服务员, 把满地脏物扫到还未离座的顾客脚下, 全店堂尘土飞扬, 顾客该作何想?看来即使是扫地, 规矩也是必要的。而如果哪个宾馆或餐馆这方面的规矩订得好而且流传下去, 说不定在若干年后的人们看来, 也就是现在的“礼”了。 2. 凡遗人弓者张弓尚筋, 弛弓尚角, 右手执箫, 左手承弣。 ……进剑者左首; 进戈者前其鐏, 后其刃;进戟者前其镦。 这是说赠送别人武器或把武器交给对方的礼。 如果送给别人的弓是绷紧了弦的, 就弦在上, 弓身在下, 若是松了弦的,就把弓立起来, 右手抓着弓身的一头 (据郑玄说是下端),左手托着弓身当中部位。 送给别人剑, 应平送过去, 剑把儿在送者左面;把戈、戟交给他人时应该递过把儿去,“鐏”、“镦”都是长柄兵器柄端的金属疙瘩。 为什么要有这样的规矩?武器容易伤人, 伸出武器也容易让人疑惑, 为保对方安全, 也为了使对方放心,送出弓时避免欲射的姿势,送剑、戈、戟时把安全的、手持的部位让给对方。这恐怕就是远古社会习俗的遗留,当初或许只是为了让对方相信自己的友好、无敌意。直到现在,如果把切莱刀递给别人,恐怕也很少有人把刀刃冲着对方——《礼记》中规定的“礼”(从远古的俗变来) 又化为后世的“俗”了。 古代的礼与俗的关系既然如此复杂而密切,在研究的时候也应该“礼”“俗”一并考察,“合则双美,分则两伤”。有人认为“如《三礼》中所反映的材料,因其多为统治者言行规范;尽管它对群众有广泛的影响,但多非民间习俗”,恐怕就是把“礼”和“俗”的界限看得过于分明了。 为什么要研究礼俗呢? 统而言之,曰,为了了解自己的民族、民族的历史、民族的传统、民族的灵魂。了解过去,是为了了解现在,设计未来。我们的民族有哪些长处?哪些包袱?在走向未来的路途中,应该怎样提高民族的素质、培养怎样的民族性?这些问题固然不是仅仅研究礼俗就能解决的。但是不了解过去的礼俗,不关心今后的礼俗,民族素质就可能只剩下筋骨而缺少血肉,甚至到头来还会落空。 礼俗,作为民族文化的一部分和语言的发展(特别是词汇和词义的发展)有着密切的关系。礼俗的形式和内容(形式所包含、寄寓的政治意义、社会意义)经常要靠语言表现出来、记录下来、流传下去,语言甚至可以推动或阻碍礼俗的发展(例如语言禁忌和崇拜)。罗常培先生说:“语言的内容是在足以反映出某一时代社会生活的各面影。社会的现象,由经济生活到全部社会意识,都沉淀在语言里面”。(《语言与文化》)因而“从语言中可以识辨出每一种文化状态,”“语言仿佛是民族精神的外在表现。” (洪堡特:《论爪哇岛上的卡雅语·导论》)礼俗,当然包括在他们所说的“社会生活”、“文化状态”之中。因此, 我们不但可以从语言和文字的分析中了解古代社会,还可以从古代礼俗的情形了解到语言发展演变的社会动因和具体情形。“礼俗学”无疑将对古代文献语言学起到协同的作用。 研究礼俗和研究文化一样, 方法有归纳与演绎、 实证与推导、 微观与宏观、 描写与分析诸方法的不同。 不管什么样的方法与风格, 有两条是必不可少的。 第一, 存现于古代文献中的原始资料。 这包括礼书、 史志以及类书中的记载, 也包括了古代诗文词赋中涉及到礼俗的只言片语、 蛛丝马迹。有的时候, 作家无意中透露的消息甚至比经典或史志中的记述更真实更形象。 例如关于室内坐次, 礼书及史志均无系统明确的说明。 而在 《项羽本纪》 中的一段文字却具体列出了尊卑长幼的顺序: “项王、 项伯东向坐, 亚父南向坐——亚父者, 范增也——沛公北向坐, 张良西向侍。”这类情形在古籍中比比皆是, 若作有心人, 真可以收到 “开卷有获”的效果。 第二, 对于有关礼俗的词语及其书写形式 (文字),应该运用考据学、 训诂学、 文字学等手段寻根究源, 也就是从文化的沉淀物中分离出各种成份, 以窥见沉淀前的情形和沉淀的过程。 例如我们从常 (即裳, 裙子)、帨 (即帅、佩巾) 、帻 (头巾)、�� (大巾) 都从 “巾”得义, 可以知道古代的下裳、 佩巾、 头巾和盖物之巾原不过是远古人类下体遮羞之物, 并由此可知 《诗经》 “无威我帨兮”并非如经学家所说是“奔走失节, 动其佩饰”(郑笺),也并没有“其凛然不可犯之意盖可见矣”那么 “清高”,其实是初民很朴实的 “有女怀春, 吉士诱之” 的图画 (参看拙著 《古语趣谈》,湖南人民出版社, 1989)。 和一切学术领域一样, 古代礼俗问题既需要进行专门的清理与研究,又应该让一般人了解一些基本知识,既需要提高,又需要普及。所谓“一般人”,包括了专门从事礼俗研究工作之外的一切人,例如文史工作者、教师、作家、演员、工人、农民……这里面有很多人是某一方面的专家。对专家做普及工作,听来似乎荒谬,实则是情理中事。专家的特点即在于他的“专”。因专而深,而精,但同时也就欠博。顾炎武说过:“三代以上人人皆知天文。 ‘七月流火’,农夫之辞也; ‘三星在天’,妇人之语也;‘月离于毕’,戍卒之作也;‘龙尾伏辰’,儿童之谣也。——后世文人学士有问之而茫然不知者矣。”(《日知录》卷三十)茫然不知古代天文,无须惊怪。后代生活复杂,学术分化,对于距离自己遥远的事物不了解不熟悉,无碍乎专家之成为专家。其实何止天文一项?古代百姓日常的生活状况、风俗礼仪,又何尝不是这样?现代学科门类纷繁、分工细密,是科学发达、人类对主客观世界了解得越来越多的结果与表现。但与此同时,人们也就忽略了事物的整体性,犯了只见树木不见森林、只顾一斑忘记全豹的毛病。古代俗礼,对于学生、工人、农民来说只是有益无害的知识、文化素质中的一小块组成部分,而对于文史工作者以及其它弄笔杆子的人,却是本应掌握的,应视为构成本专业大厦不可缺少的部件。如果在这方面有所不足,理应补上。 在这里我还想就广大语文教师学习和了解古代礼俗的必要性多说几句。 古代的文字作品,是其时其地社会生活、意识观念的反映。有经验的语文教师都有过这样的体会: 读或教古代作品时, 字词句篇都懂得,也都能顺畅地讲授,但有时总有隔雾观花的感觉,或明其然而不明其所以然,或知其字面意义而难得其神情,甚或把古人古事“现代化”了。究其原因,不了解、不熟悉古代的文化背景是重要的一条, 而古代礼俗的情况又是这文化背景中的关键。 因此, 在不断提高各级语文老师业务水平的过程里,让我们的教师们多掌握些古代礼俗方面的掌故, 是很重要的 这就是本书编纂的动机和目的了。汇集古代礼俗的基本材料于一编, 省去了许多人翻检之苦, 让更多的人知道古代礼俗的方方面面、片片段段, 以便于专门家和文史工作者(包括教师) 的研究、 写作和教学, 这无疑是有意义的。 辞典有辞典的体例, 因而也就有它的局限。 例如为了便于检索、条目清晰, 原本是相互勾连甚紧的几个事物或同一事物的几个方面只好拆开单列, 很难给人以完整系统的印象。 虽然本书编排时以类相从, 又使用了 “参见”法, 但就其总体而言, 仍然不是描写性的。更为遗憾的是, 受体例和字数的制约, 辞典里只能以古代礼书 (如三礼)、史志中的记述为第一类材料, 而散见于诗文作品中的许多资料则不能尽行收入, 只好割爱。为弥补这一不足, 我原想另写一套小册子,分别系统地深入浅出地介绍古代礼俗的各个方面,如衣食住行、 婚丧嫁娶、宗族宗法、姓名避讳、 迷信禁忌、 医疗保健、 朝野礼仪等等, 以便提供更多感性、 形象的知识, 但后来因为教务和政务繁忙, 只出版了一本 《中国古代衣食住行》(北京出版社,1988),其余几本, 时写时辍,至今未能完成。 我期望有意于此的海内同道能代替我完成这一凤愿。 这项工作或许有人认为不登大雅, 不是“学术”,固而不屑一顾, 但我确信这是研究、 讲授中国古代文化的筑基工作, 虽智者不屑为, 可是智少者却也不能为。 看一看许多研究中国古代文化的论著, 有的不重事实, 以洋说中, 有的断章取义, 歪批错解, 就会感到在这个领域里投入点力量是值得的。 ❶ 旧注:“刑,成也。”案,刑通“形“、“型”,提成型、固定下来。 许嘉璐 |

中国古代礼俗辞典[1991][许嘉璐][中国友谊出版公司].zip (2.2 MB)