以国人的聪明才智不至于想不到,有时怀疑是不是怕断句这门手艺不吃香。(粗略百度了一下网上各种考证似乎不太有说服力)

找到一篇文章,說其實古代是有標點符號的。不過我不是相關專業的,也不知道是否如此~希望有古典相關專業的同學指教^_^

几千年里没有人用过各种各样的标点那几乎是不可能的,这也不是什么高科技,老夫子们其实心里都有,但明面上就是不写。也许是“不愤不启,不悱不发”的意思?

老兄给的这个文献说的还是挺清楚。看破不说破。

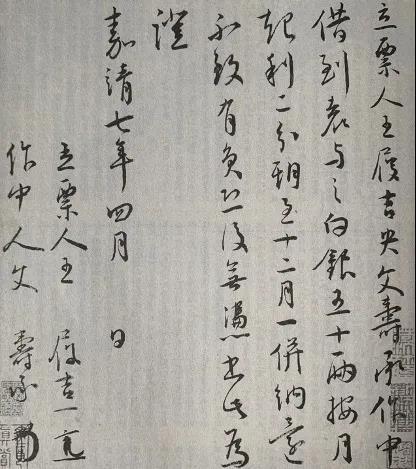

我还有个疑问,法律文书契约借据什么的,没有标点符号有了歧义那岂不是麻烦大了?

查詢「清代借據」,從頁面給出的圖片來看,沒有句讀的是文學作品,而容易引起爭議的文書,是有留空、換行的。

这个有意思 ![]()

有的,你去看看南京大学高小方的汉语言文字的第一课, 里面的断句与拼音都有讲, 古代会有断句用的点,还有标示语音的工具, 只是跟英语的符号不一样罢了。

其实还有一个不太学术,现实点的原因,民国末年识字率才百分之几,农耕民族老百姓氏族群居,流动性低,也没有啥合同、论文、说明书的,压根就用不到多少书面,只是管理层会部分信息书面交流,直到清末圣旨都没标点,歧义没那么大

古拉丁也基本不用标点,都转着圈写呢还,汉谟拉比有标点么,法老也不写标点,学术上有没有标点是一回事,现实中用不用是一回事,使用需求的频率太低。也就工业革命这帮new money爱用标点,话太多一天天的,俺们地球老土著都懒得写标点,天天见面也就问问吃了么,标啥啊,咔咔的,太埋汰人儿了

“歧义没那么大” ----- 多数情况下应该是这样,否则那就完全没法整了

都在村里种地,太阳一落天都黑了,话都让司马迁一个人说完了,没啥聊的了,主要是工业革命以后信息量大了

不是不想聊,是各种门槛太高

古代明明有标点,为何大部分书籍都不用?

" 很多士人认为,看加标点的书籍、写文章加标点是一种“陋习”。姚鼐最初刻印《古文辞类纂》的时候,曾经添加了标点,但是到了晚年的时候,却全部去掉,他认为这样会将此书拉低一个档次 (曾有圈点,晚年则尽去之,以为邻近俗学)。"

“断句标点的句读之学,都是蒙学教育的知识技能,就像现在幼儿园、小学的拼音一样。这段时期老师会教授拼音,以便学生学习汉字,待到升至更高层次的中学、大学,大家基本不会去阅读“注音版”的书籍,自己写文章也不会标注拼音。 … 句读标点亦是如此,古代因为科举的原因,文学成就几乎就是一个人走向成功的资本,无论学识高低如何,也尽量会彰显自己的博学,对于蒙学的句读,当然是敬而远之。若是读书人阅读加了标点的书籍,会被他人鄙薄;而写文章加标点,不定会被认为是鄙视他人。”

这种小伎俩影响不了历史和社会,这都是被历史无数倍放大的极个别权贵。实际是,99%曾经的所谓炎黄子孙,小米都吃不饱,赶上土豆山芋引进勉强没饿死,更不要说老百姓广泛吃稻米面粉了,民国面粉厂都是紧俏的垄断行业,拿着金圆券你是买不到面粉的基本。修郑国渠为了灌溉,可到了唐代商人想卖点稍微精细粮食企图使用水磨,导致灌溉缺水被敕令尽数拆除,因为严重影响仅有的粮食产量,水源温饱问题真的现代社会才解决掉,几位老爷一会用标点一会不用的,爱用不用吧,都谈不上是历史,顶多是为官者个人传记

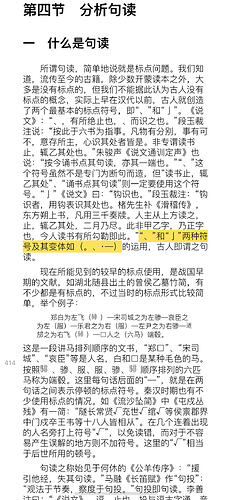

段玉裁的《说文解字注》有三种用法:

①自己批点阅读原书②拿上古句读本或者其他整理本阅读③当字典使用

三种方法因使用用途而不同,获得的知识量也因人而异。

古代很多书籍不添加句读,不是所谓的“垄断”;以阅读无标点的书籍为尚也不是“清高”,而是一种学习方法。

元·程端礼《程氏家塾读书分年日程》卷一: “预令其套端礼所参馆阁校勘法,黄勉斋、何北山、王鲁斋、张导江及诸先生所点抹四书例,及考王鲁斋正始音等书,点定句读,圈发假借字音。”

听说复旦中文系有个老先生,这么多年都为一本书开一门课。

有人说,这是全中国最“变态”的课,因为开课的人是陈寅恪的再传弟子。

PPT?讲义?教材?都没有。你的面前只有一部《史记》:繁体、竖排、无标点。

接下来的一个学期里,你要给这部《史记》加标点:逗号、句号、逗号、句号……

班固《汉书》的难读与句读联系起来,也是思路清奇。雕刻印书兴起后,宋代、元代《汉书》所有刻本都未加句读,甚至这个漢書(朝鮮古活字本)还能进行批点,难道马融从班昭学习的“句读”被他们偷学了? ![]()

砖家的著作和百家号文章毫无二致,不顾史实,满口胡言。宋代雕版印刷兴起之后,坊刻本花样最多,宋代就出现句读本,明代书籍加句读的更是数不胜数,连永乐大典都加了句读。

槽点过多,不一一细说。

相关专业知识可以看看这本书。句读学论稿

最后附一下古人标点涂抹的“花样”

据《程氏家塾读书分年日程》所载宋元人批点经书凡例,批点包括旬读、点抹和字音:

句读例:(此略)

点抹例:

红中抹:纲,凡例。

红旁抹:警语,要语。

红点:字义,字眼。

黑抹:考订,制度。

黑点:补不足。

发音例:

并考许叔重《说文》及郑夹潦《六书略》,每字有两音者,先依夹潦所正叔重之误者,馀方依叔重之正始音,然后依本文音义,随四声圈发。其音义参陆氏《经典释文》、贾氏《群经音辨》,大抵依朱子为主。

又《程氏家塾读书分年日程》所录《批点韩文凡例》,此程端礼注云“广叠山法”,“叠山”,宋人谢枋得之号。《凡例》有议论体十八条,叙事体十九条,各包括句读、点抹和字音等内容。今转录如下;

议论体:

句读,并依点经法。

大段意尽,黑画截。

大段内小段,红画截。

小段内细节目及换易句法,黄半画截。

论所举所行事实,及来书之目,及所以作此篇之故,每篇首宋常式,黑侧抹。

所论援引他书,及考证,及举制度,及举前代国名,青侧抹。

所论纲要,及再举纲要,及或问体问目,及提问之语,及断制之策,黄侧抹:

义理精微之论,黄中抹。

凡人姓名初见者,红中抹。

缴上文,结上文,紧切全句,或发明于事实之下,或先发明事之所以然于事实之上者,红侧圈。

转换呼应字,及用力字,及缴结句,内虽已用红侧圈,而字合此例者,每宇黄侧圈。

假借字,先考始音,随四声,红圈。

有韵之韵,黑侧圈。

造句奇妙者,红侧点。

补文义不足,反复提论德行,及推说虚叙,总述其所以然,黑侧点。

譬喻,青侧点。

要字为骨,初见者,黄正大圈。

要字为骨,再见者,黄正大圈。

活到老学到老

你说的莫不是句読点

因为我自己手动点校过《说文解字注》,我可以说下见解。古代确是有句读的,但是并没有现代标点符号丰富,古人用文言写文章,特别喜欢“标新立异”,举个例子,比如左传,现代人说左传就是左传,说一不二。但是古人喜欢拐着弯说,比如左式春秋传、左传春秋、春秋左氏传,再比如诗经,现代人说诗经就是诗经,说一不二。但是古人喜欢“标新立异”地说,比如毛氏诗、毛诗、毛传诗经、毛传大雅、大雅毛传。。。。现代人在给古书作标点的时候,统统用书名号将这些词“包”起来,我在阅读的时候,看到这种书名号总感觉怪怪的。这其实也是汉语的一个变化,古人在形容喜怒哀乐的时候,总喜欢“变着法”说,来炫耀自己词汇量大,但是现代人在表达喜怒哀乐的时候,通常都会用既定的、现有的词语来表达,比如,高兴、绝绝子、悲催、痛苦,如果是古人,他一般不会用既有的“词语”来表达喜怒哀乐,因为这样会比较“俗气”,比如,痛苦,古人可能就会说“苦痛”,高兴,就会说“嘉欣”,总之会用一些不那么俗气的、不流行的词来表达喜怒哀乐。归根结底,从字到词语,是现代汉语的一个最大变迁。现代汉语都不再热衷自己造词了,而是用社会上、字典中现有的词来说话交流。

纸贵墨贵,应该也是一个因素吧。