recycled

因为翻译好坏的另一个标准是简洁啊。中文本就没有时态,所谓“了”之类的表时态那是引入了英文的概念。可以说,中文的“时态”是需要根据上下文自己体会的,除了一些特定的场合,一般表达里没人会加太多的“了”。学习型词典里的例句翻译也只是参考用的,只要准确即可,真要逐字翻译怕不是被人笑掉大牙。

至于与机器翻译雷同,难道不是反过来,这些机器翻译训练的时候的有比词典例句更精准的语料库吗,恐怕必然是用了的。

因为“简洁”是说人话的标准,也就是最最基础的标准。

你是不是没搞清楚词典的作用,所谓“词典”,显然是查词用的,可以说查到释义就完成了职责,这就是为啥母语词典里例句很少。例句是为了让人体会该词在语境中的作用,加深体会,所以在学习型词典里量大。而即便是学习型词典,我认为例句译文也是不重要的,其作用是辅助读者理解例句的意思,也就是拐杖,只要稍微进步了一点的用户,当然是要先看例句自己感觉一下意思再去看翻译看看与自己的理解是否一致。至于时态、句式,那是语法课该学的东西,你要是说语法课的例句最好把这些都体现出来我没意见啊。但这肯定不是词典(不管是不是学习型词典)的功能。

而且这甚至都不是英文语法问题,而是中文理解问题。试问一个中国人,看到这句话会不知道是“他打开了窗户,然后往外看”的意思吗,那么非得翻得这么累赘意义何在。英汉双解词典的用户究竟是学英语的中国人还是学中文的外国人。

翻译教程-众译网.pdf

翻译的技巧-钱歌川.pdf

翻译的艺术-许渊冲.pdf

英汉翻译教程-张培基.pdf

英汉翻译简明教程-庄绎传.pdf

非文学翻译理论与实践-李长栓.pdf

其实不用弄得那么复杂,有个简单评判标准就是:母语中文的人看到这句译文,回推到英文原文时会不会误解?

我的答案是,大概只要具备小学程度的母语中文人士,都能了解这句译文,并且回推到英文原文不会误解。

至于您的译文:

当然也正确,但是好像机器人讲话,一个口令一个动作,这种表达对母语中文的人恐怕不太自然。

您这种翻译风格,我建议用于:

1.学中文的外国人。

2.用在「韦氏大学词典」之类等级的词典。由于面对非常复杂的英文,此时这种「亲切的唠叨」式的中文,对于理解英文就非常有帮助。

至于 CCALD那句原本就非常简单的英文,我看不出有这么仔细翻译的必要。 ![]()

这名字起的好,没仁义

他打开窗户往外看。 ——汉语人话

他打开了那扇窗,然后望向了外面。 ——对应英语的汉语翻译

六兄,以前常有人跟我说,认真的人,不能吸引妹子。TLDR。 其实,我在俺们论坛总结的经验呢,就是看到成语起头的,就避开不回复。大概就是这么个思路,分享给你。

你是不是没艾特我。

因为你这个问题我不会啊。。。两个 mdx 就是两个独立的词典了。共享 MDD?这个应该是不同软件实现不同,GD应该是无法共享的。

当时我压根没看懂你提的问题。

虽然是有些不严谨,但您举的这些例子应该称不上是错误。至少比AHD双解好一点。。

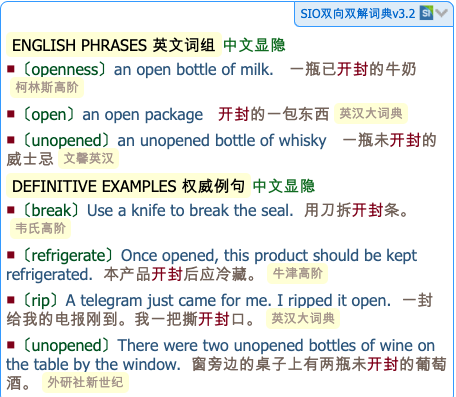

顺便,对于您举出的 an open bottle of milk ,我查了下SIO的‘开封‘,结果原句大多都是用的open,仅供参考:

感谢论坛给我们大家提供互相交流、沟通、学习的机会!感谢楼主6Ij6的好帖子!

众所周知,英语是形合结构,汉语是意合结构。它们之间的一个很重要的差别,便是汉语句子里的连词用得少。如果不注意这一差别,而把英语中的连接词(如and)一个不漏地转化到意合结构的汉语中去,便会出现超额翻译(overtranslating)的毛病。请注意下面的例句是如何处理AND翻译的。

AND的义项之一是:used to say that one action or event follows another 然后,接着

EXAMPLES

- He knocked on the door and went in.

他敲敲门走了进去。 - She picked up the kitten and put it in the box.

她抱起小猫放在盒子里。 - Sit down and tell me all about it.

坐下来把整件事说给我听。 - You’ll have to wait and see what happens.

你只能等着看接下去会发生什么事情。

FOR REFERENCE ONLY!

好吧,现在我认为是「取向」的不同。你是从英语学习者的角度,我是从自然通顺的中文来看。不过,我怀疑市面上有哪一本词典能符合您的翻译标准?

天平的两端:

a.偏向英文–能让学习者借由翻译,了解英文原文的结构。

b.偏向中文–能让学习者借由翻译,将英文原文带回自然通顺,甚至句子优美的中文里。

Translation is something that humans are cut out for, and that computers are not.

6兄互相沟通。这个机器翻译还真的具有颠覆性!

对词典的中译不必求全责备,用css或js把中译隐藏了就可以了。对于学习型词典,双解是很有必要的。对于初学者,中译可以帮助理解,对于水平较高的学习者,中译可以用来检验自己的理解,尽信书不如无书,有些事情自己心理知道就行了,不用都说出来。

。。。我无语