“的”字用法带来的启发

关于“的”字的讨论,最让我受益的并非结论,而是讨论中展现的方法和表达技巧。

分享两点收获:

1、方法启示:标准错误,结论必错

讨论中,kadioguy 在评价例子时用了双重标准:

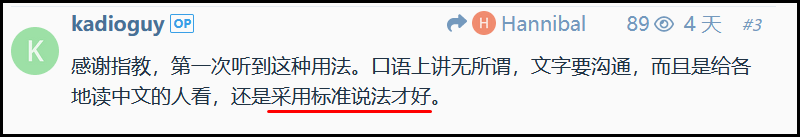

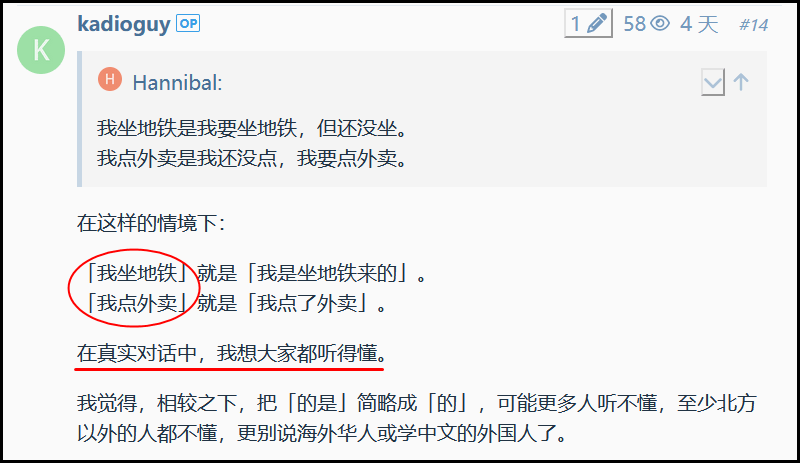

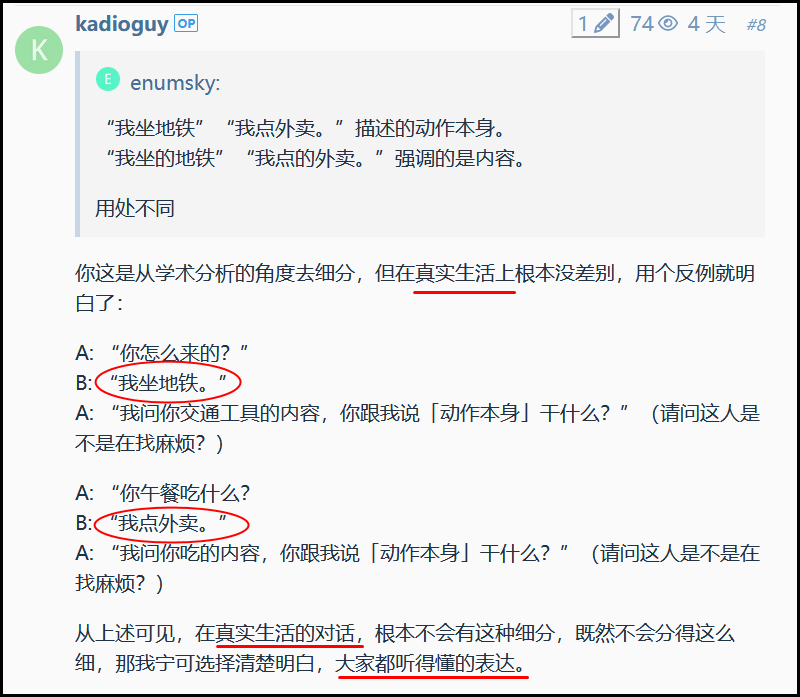

- 评价他人例子“用的 FineWeb”时,用书面语标准(“更标准的用法”);

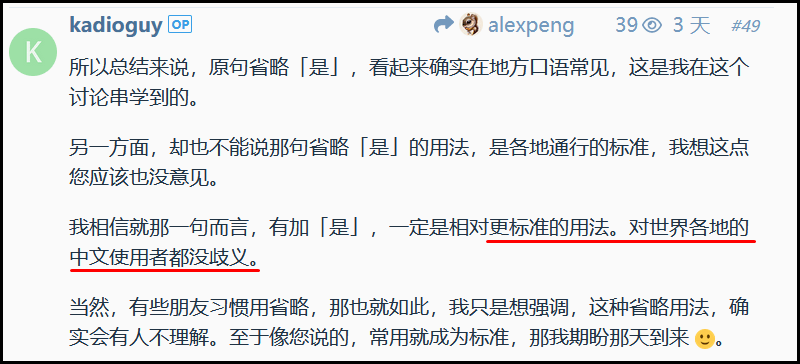

- 评价自己例子“我坐地铁”“我点外卖”时,却用口语标准(“真实对话”、“听得懂”就行)。

同一语境,评判标准却不统一。

这种不一致让结论失去根基,站不住脚,也不服众。

这直接导致了他关于“的”字用法的最终结论错误。

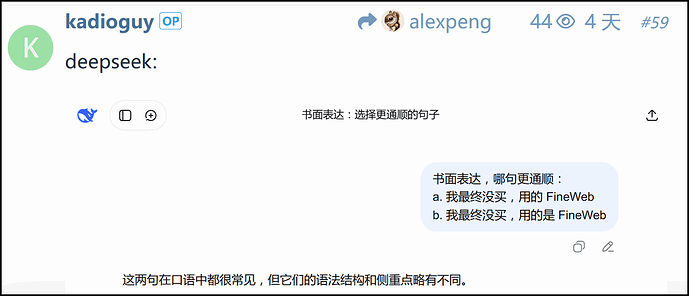

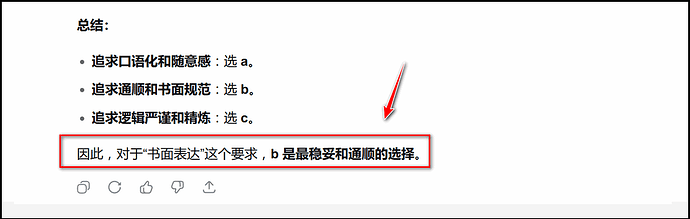

他的结论基于向DS的提问,注意这个提问本身就是错误的:

将明显是口语表达的“用的 FineWeb”拿去问DS“书面表达,哪句更通顺?”。

这就像用体重秤去量身高!

他用红框突出的最终结论——对于“书面表达这个要求,“用的是FineWeb”这个说法更稳妥和通顺”。 ——正是这样得来的“身高数据”。

即使DS聪明睿智提到了正确答案,也掩盖不了kadioguy方法的荒谬。

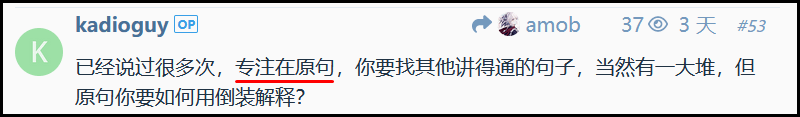

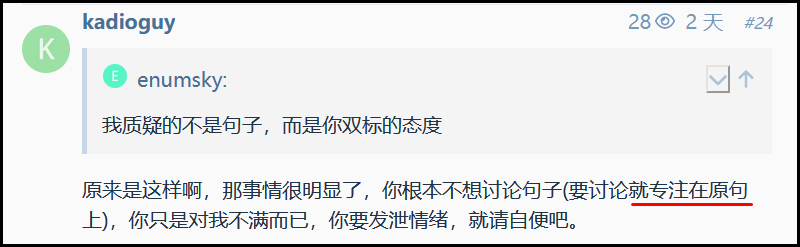

图注1 对别人,要求“更标准”:

图注2 对自己,要求“真实生活对话”,“听得懂”就行:

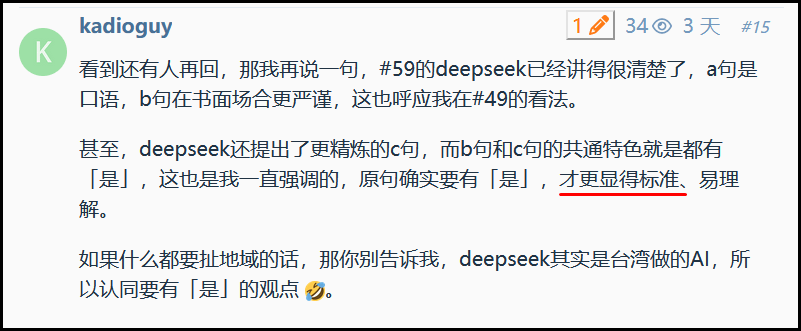

图注3 DS的回答:

2、表达技巧的启发

我质疑 kadioguy 评价句子的标准有误,这是后续讨论的起点。 kadioguy 的表达技巧很丰富,值得仔细分析。以下几点尤为典型:

2.1 “死守原句”法

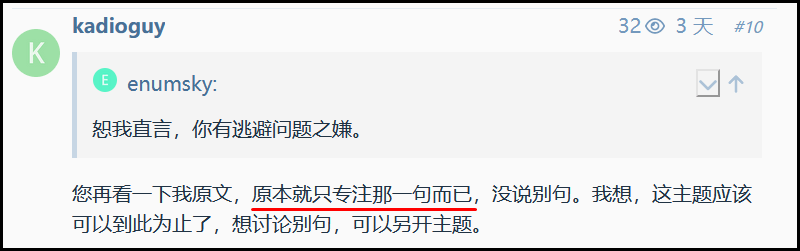

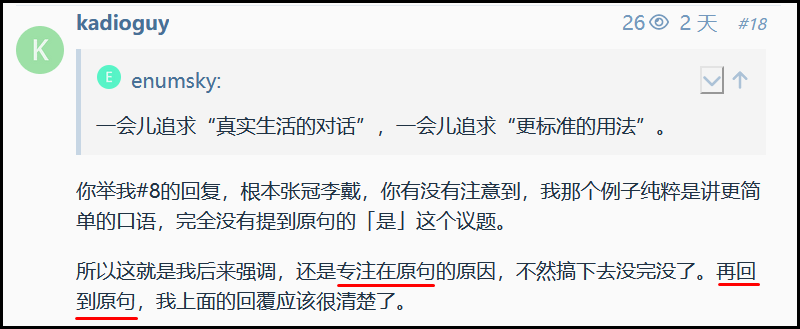

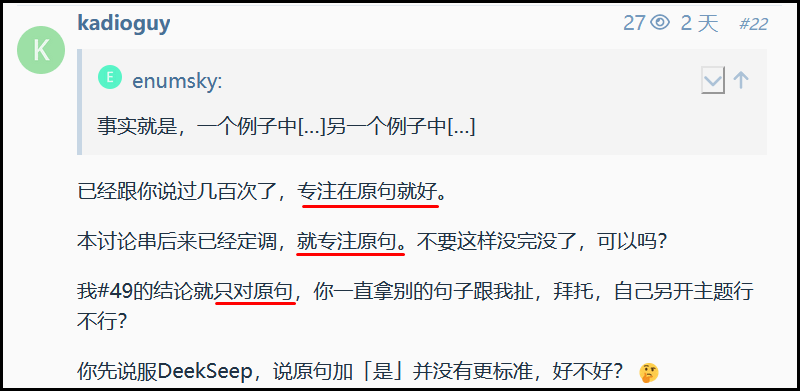

- 招式: 当观点被多个反例挑战时,kadioguy 强调“专注在原句”,拒绝讨论其他例子,以此规避质疑。

- 破解: 直接指出其混淆概念。本主题讨论的是用法,即一种普遍适用规则。 如果一个规则只能用于“原句”,那它就不是规则,只是特例 。

图注4 一堆“原句”:

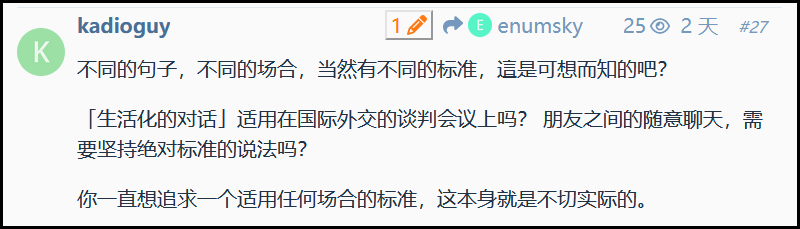

2.2 “场合不同,标准不同”法

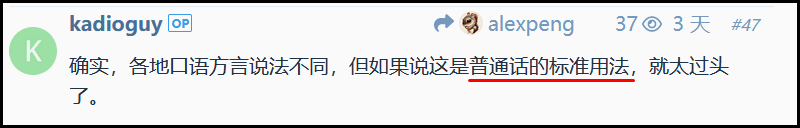

- 招式: 被指出双重标准时,kadioguy 辩解:“场合不同,标准当然可以不同。”

- 破解: 点明其自相矛盾:他举的例子明明都来自相似的生活场景,凭什么随意变换标准?

图注5 强调场合:

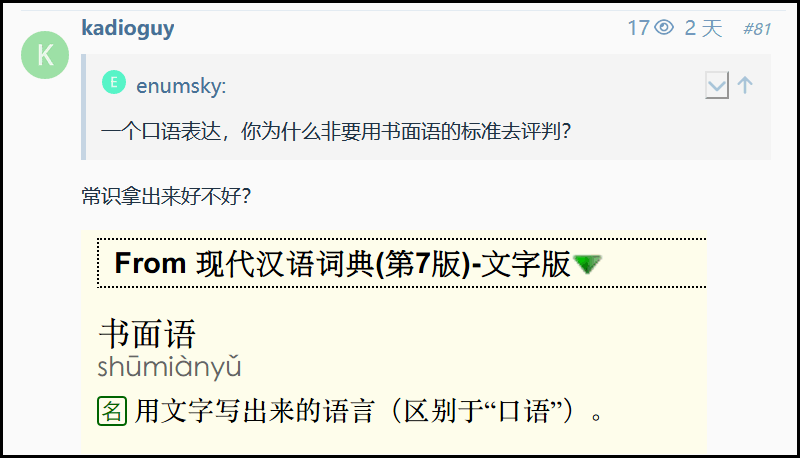

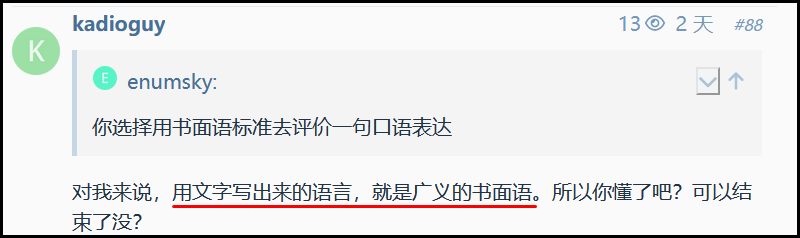

2.3 “混淆载体和风格”法

- 招式: 被问“凭什么用书面语标准要求口语?”时,kadioguy 辩解:只要是文字写出来的(比如论坛发帖),就算是书面语,所以能用书面语标准评判。

- 破解: 指出其核心错误:把文字载体(怎么呈现)和语言风格(怎么说)混为一谈。论坛、微信聊天虽用文字呈现,但本质是口语交流。按他的逻辑,世上就没有“口语”了,因为所有能写下来的话都成了“书面语”。

图注6 “书面语”:

2.4 “我说了算”法

- 招式: 理屈词穷时,宣称“这只是我个人主观看法”,拒绝接受任何讨论或检验。

- 破解: 点明其逃避责任:在公共平台发表观点,就要接受讨论和质疑 。如果只想表达个人想法、不想被检验,那应该写在私人日记里 ,而不是公开发布。

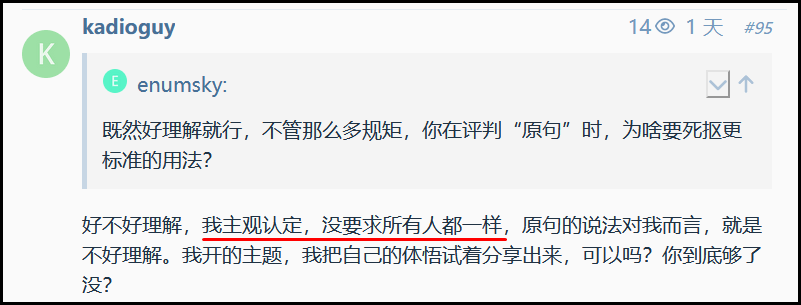

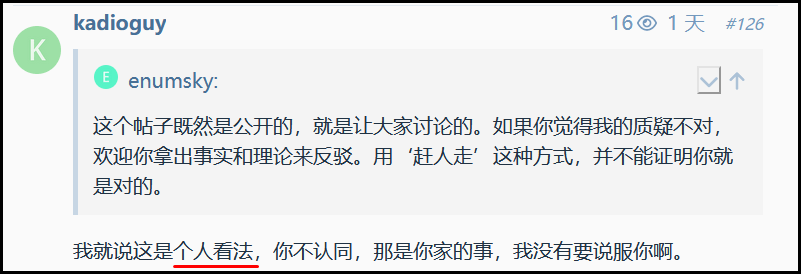

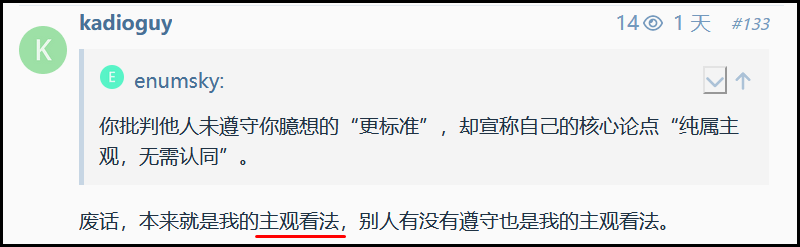

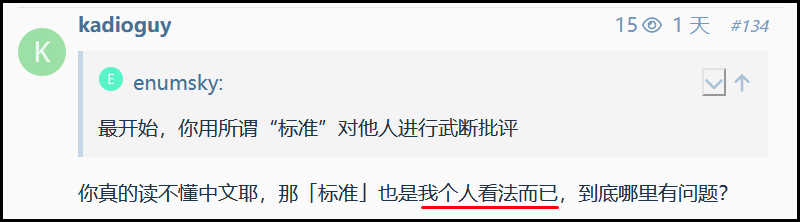

图注7 主观看法:

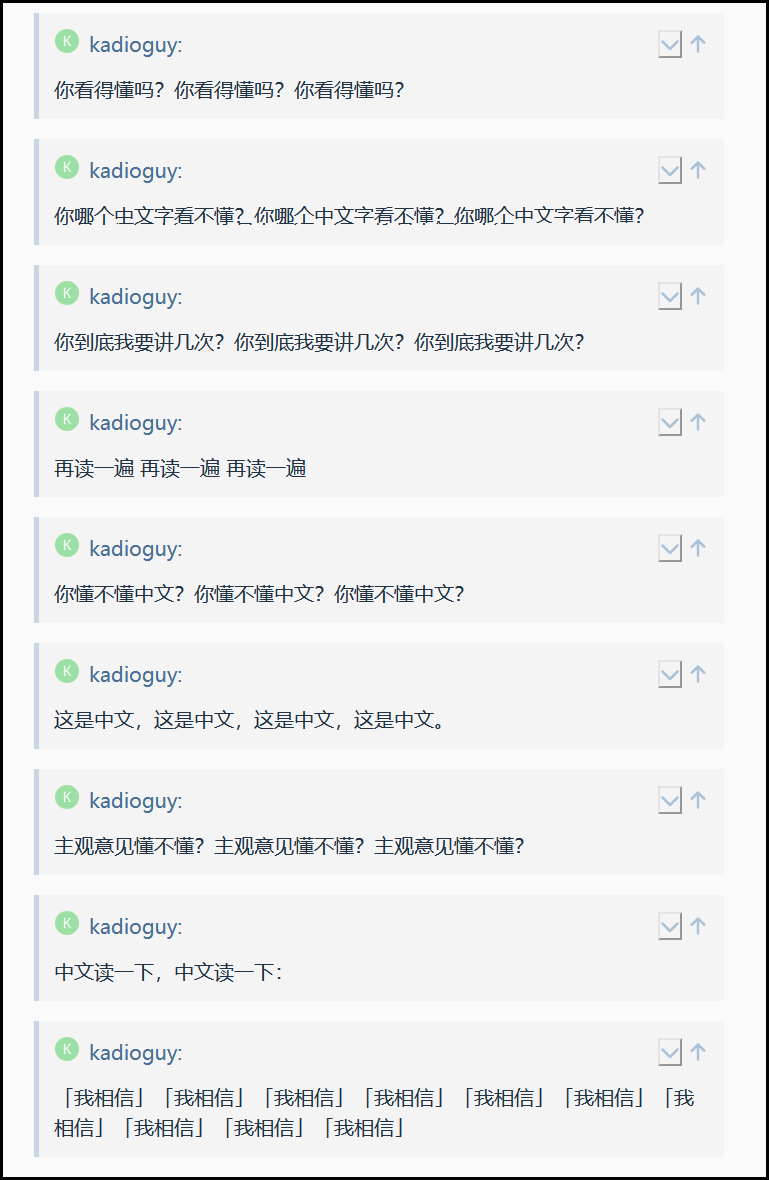

2.5 复读机法

- 招式: 无论别人说什么,只会机械地重复一句话,不再提供新论据或进行实质回应。

- 破解: 直接指出其本质:这等同于承认自己理亏 ,因为除了重复,已无力反驳或继续有效讨论。这是拒绝真正对话的表现。

图注8 复读机:

总结:

这次关于“的”字的讨论,最核心的启发其实不是哪个用法更对,而是看清了方法混乱必然导致错误结论(就像用体重秤量身高),以及识别了在讨论中几种狡辩技巧。

比起具体的语法结论,统一的标准、清晰的逻辑和开放讨论的态度,才是更有价值的收获。

最后,附上原帖链接:

原帖被拆分到另一个帖的链接: