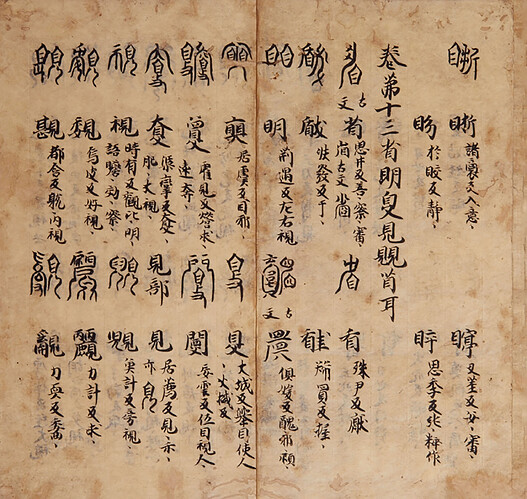

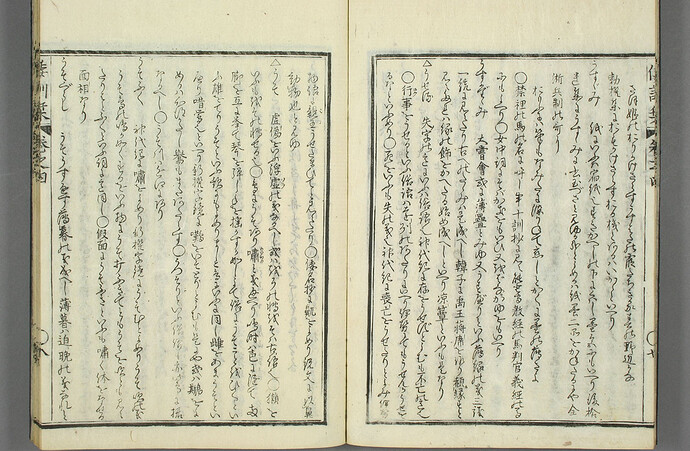

《篆隷万象名義》

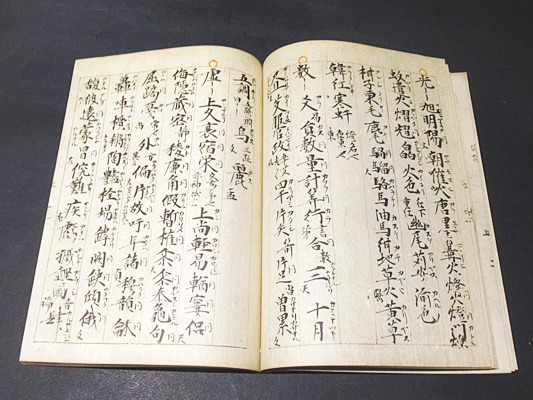

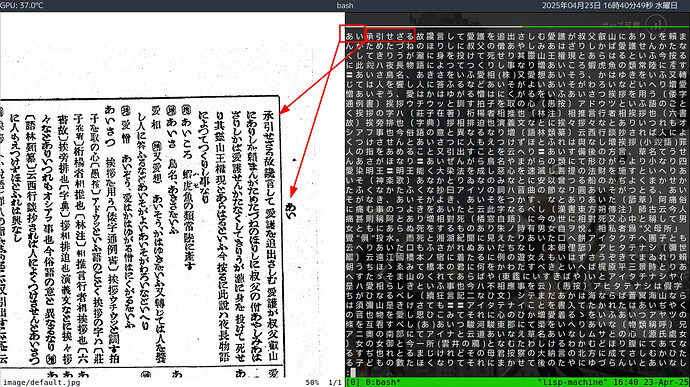

日本现存最古老的汉字字典,相传由空海于9世纪前期(约830年后)编撰。全书分6册30卷,收录近1.6万字,采用542部首分类体系。其体例独特:字头以篆书冠顶、楷书列下,标注反切注音及简明释义,虽主要承袭中国南朝顾野王《玉篇》体系,但原版《玉篇》已佚,故成为复原六世纪汉语音韵与字义的关键文献。

现存唯一古抄本为高山寺1114年写本(国宝),江户时代后始广传学界。值得注意的是,前四册与后两册在分卷体例、注音用字上存在差异,结合卷五题记“續撰惹曩三佛陁”,学界推断后两册或为他人续补。该书虽少独创内容,却因保存《玉篇》原貌的珍贵价值,成为中日汉字学、音韵学研究的重要基石,杨守敬、周祖谟等学者均藉此探求中古汉语特征。

《新撰字鏡》

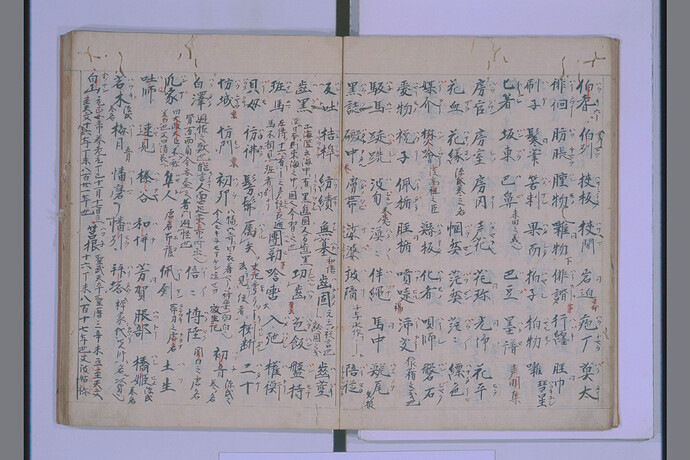

日本平安时代昌泰年间(898-901年)由僧人昌住编纂的汉和辞典,现存最古老的部首分类汉字字典。全书共12卷,收录约21,000个汉字,首创以160个部首归类汉字的体系,并采用反切注音法标注音读,同时以万叶假名记录和训,其中附有和训的汉字超3,000字。其内容不仅涵盖汉字音义,更保存了大量平安时代之前的古日语词汇,为研究上代特殊假名遣(如"コ"的甲乙区分)及早期和语演变提供了关键依据。

该书历经千年隐没,18世纪末由学者村田春海重新发现抄录本(享和本),后1124年的天治本完本面世,展现出更完整的学术面貌。尽管江户学者本居宣长曾批评其编排混乱,但现代研究认为其部首分类体现了独特的创新性。作为日本辞书史的里程碑,《新撰字鏡》不仅是汉字东传的见证,更是解码古代日语的重要密码本,在语言学、文献学领域具有不可替代的价值。

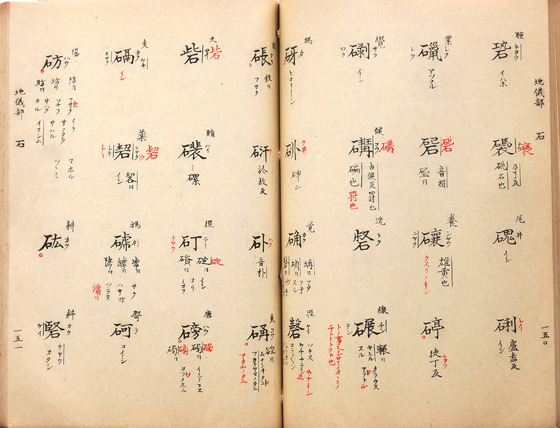

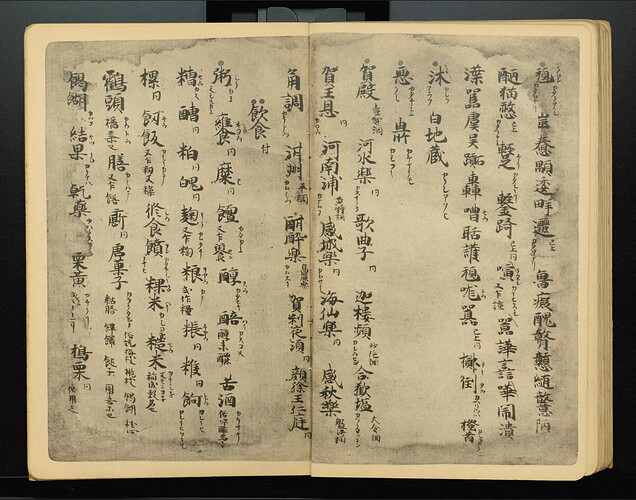

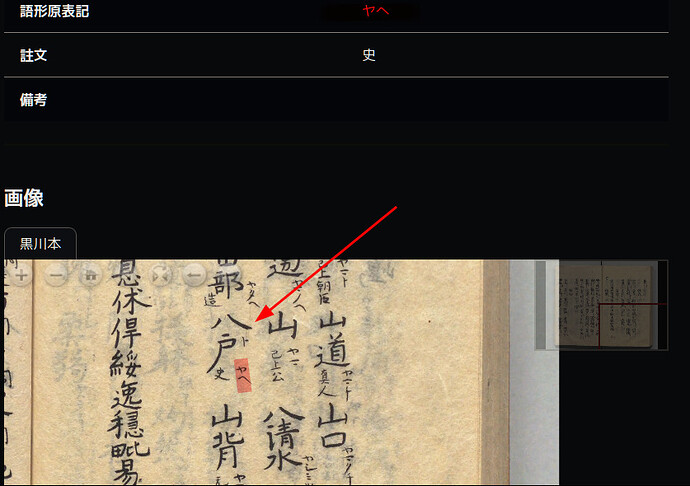

《類聚名義抄》

日本平安时代末期至镰仓初期(约11世纪末至12世纪)编纂的汉字辞书,编者不详,据传为法相宗僧侣所编。全书分佛、法、僧三部分,按120个部首分类汉字,收录约3.2万个字,兼具字音、字义、和训及声调标记,是日本现存最早的综合性汉和字典之一。

核心特点:

- 声点标注:和训旁注声点符号,记录平安时代清浊音调与发音高低,为日语古音韵研究提供珍贵依据。

- 多元内容:融合字形、反切注音、汉籍用例、和训及出典(原撰本),涵盖中日语言文化交汇特征。

- 版本系统:

- 原撰本系:以宫内厅藏残缺的“图书寮本”为代表,注重出典标注。

- 改編本系:以天理图书馆藏“观智院本”为核心(唯一完本,国宝),内容增补但略去出处。

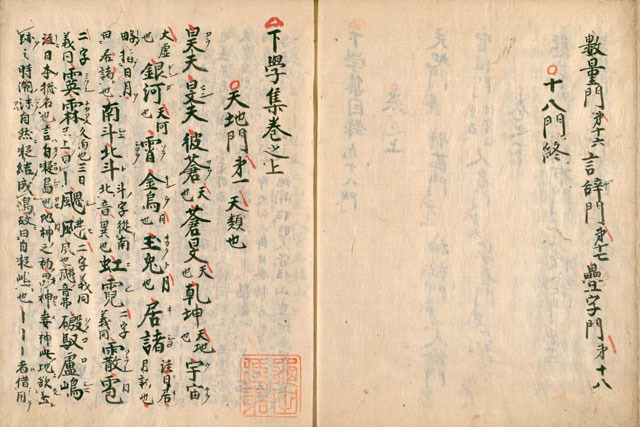

《字鏡集》

日本鎌仓时代前期(约13世纪中叶)由学者菅原為長编撰的汉字辞书,现存有7卷本与20卷本两大系统。其特色在于首创"意义分类法",将192个部首按天象、地理、植物等14类主题整合,突破传统部首排序框架。书中以片假名标注汉字的音读与训读,收录大量罕见异体字,并附有韵目注释。20卷本因保留寛元三年(1245)写本,被认为更接近原貌,相较7卷本新增异体字标识、音训补充及未收字目,内容更为详实。作为日本辞书史上首部系统性融合部首与意义分类的著作,其编纂体例深刻影响了《色叶字类抄》等后世字书,尤其在训诂学领域具有重要文献价值。

《倭玉篇》

《倭玉篇》(又称《和玉篇》)是日本室町时代至江户初期流行的部首检字法汉和辞典总称,现存50余种写本与刊本,多分为上中下三卷,仅1605年梦梅本可考编者,余者作者未详。其内容主要承袭中国《大广益会玉篇》,并吸收《新撰字镜》《类聚名义抄》等本土及外来字书精华,形成独特的汉字注解体系。

全书以部首分类汉字,字旁标注音读(片假名),下方列和训(片假名),偶附反切、异体字及字义注释。例如“㽣”字条目,音“イキ”、训“クニ”,并注“邦也”释义及“古文域”异体关系。不同传本差异显著:部首数从百余至542部不等,排列亦无定式,书名亦有《类字韵》《玉篇要略集》等变体。

作为日本近世最普及的汉和辞典,其影响延至明治时代,甚至成为汉和辞书的代称。重要传本包括:

- 延德本(1491年):现存最古抄本,仅存一册;

- 小玉篇(1598年):唯一以平假名标注音训的版本,附于基督教传教士日语教材;

- 梦梅本(1605年):注疏最详,编者身份明确;

- 庆长整版本(1610年):和训丰富,部首排列承袭中国原典。

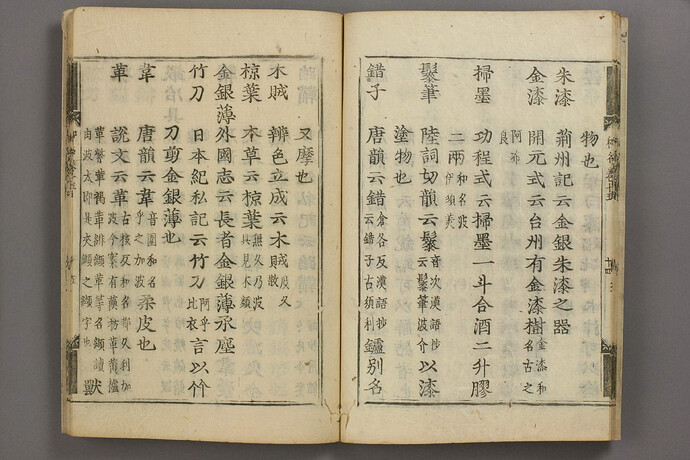

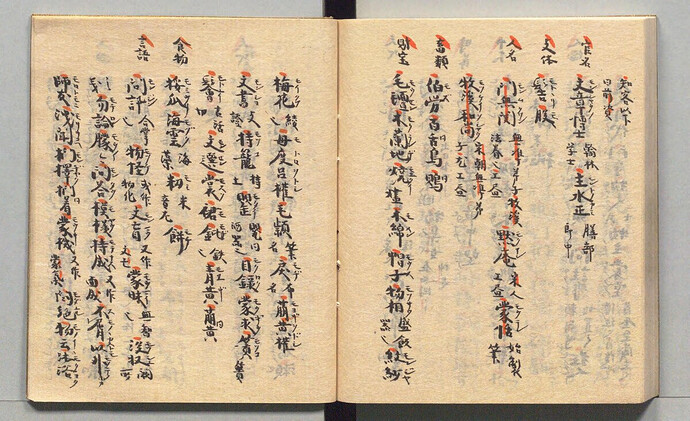

《和名類聚抄》

《和名類聚抄》(又称《倭名類聚鈔》),简称《和名抄》,是日本平安时代中期(约934年)由学者源顺应勤子内亲王之命编纂的首部系统性分类辞书。全书以汉字意义分类为核心,分为天地、人伦、草木等部类,收录约3000词条,每个词条标注汉文释义、典籍出处(如《尔雅》)、字音及万叶假名书写的日语和名,兼具汉和辞典、百科事典功能。

该书现存十卷本与二十卷本两大系统:十卷本分24部128门,内容精炼;二十卷本扩展至32部249门,新增国郡、官职等部类,保留古代行政区划名称,史料价值突出。江户前多以写本流传,后二十卷本因刊本盛行成为主流。

作为研究平安时代语言、社会风俗的核心文献,《和名抄》不仅保存了大量散佚汉籍(如《兼名苑》)的引文,其万叶假名标注更为追溯上古日语语音与词汇提供了关键依据,在日本语言学、文学及历史学领域具有不可替代的地位。

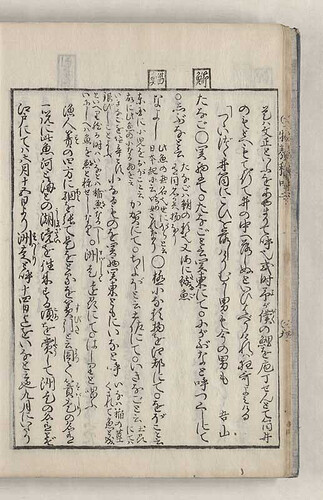

《下学集》

日本室町时代中期(15世纪)编撰的百科式国语辞典,约成书于1444年(文安元年)。作者署名为东麓破衲,但真实身份存疑。书名取自《论语》"下学而上达"之意,体现其启蒙功能。全书分两卷,将约3000个词汇按意义划分为"天地·时節·神祇·人伦"等18门类,开创了日本分类辞典的先河。词条以汉字表记,标注片假名读音,并用汉文简释语义及语源,内容涵盖自然、人文、器物等广泛领域。虽以抄本流传百余年,至1617年(元和三年)首度刊行,后续衍生多种改编本,但因江户时代《节用集》的盛行而影响渐微。作为日本现存最早的分类辞书之一,其体例对后世辞典编纂产生深远影响,是研究中世日语和东亚辞书史的重要文献。

《物類称呼》

日本江户时代俳谐师越谷吾山编纂的方言辞典,1775年刊行。全书共五卷,按语义分为天地、人伦、动物、草木、器用、衣食、言语七大类,收录全国约4000个方言词汇,涵盖550个条目,是江户至大正时期唯一的全国性方言辞书。

该书以当时标准语为条目名称,详列各地异称,部分条目附有考据。内容来源虽称采自民间口述,实多辑录古籍文献。其方言分布与二战后《日本语言地图》高度吻合,展现了江户时期语言生态,部分词汇为后世仅见记录,成为方言史研究的重要基石。《日本国語大辞典》等权威辞书亦频繁引用其资料。

编纂体例上,前四卷以物名为主,末卷收录形容词、动词等抽象表达,体现对语言系统的全面关注。书中不仅记录语言差异,更通过风土、民俗的关联,揭示方言与地域文化的关系。作为日本首部系统性方言辞典,它开启了方言研究的先河,至今仍是语言学、历史学及民俗学领域的核心文献。

《色葉字類抄》

日本平安时代末期(约1144-1181年)由橘忠兼编纂的古辞书,为日本现存最古老的"伊吕波"音序分类辞典。全书以和语与汉语的首音节按"伊吕波"47音分部,每部再细分为天象、地仪、植物等21个意义门类,形成音义双维检索体系。其首创性地通过声调高低区分「オ」「ヲ」,对后世定家假名遣产生重要影响。

辞典内容以实用为导向,收录大量日常用语及汉文典籍词汇,尤重汉语词条。词目采用汉字表记配以片假名注音,部分附简明汉文释义,并包含社寺、姓名等专有名词。现存主要版本包括二卷本、三卷本及鎌仓初期增补的十卷本《伊呂波字類抄》,后者规模达"别书"程度。该辞典开创的编排模式直接影响《节用集》《尘袋》等中世辞书发展,其标注的声调符号更成为研究古代日语语音的重要资料,在辞书史与语言学领域具有里程碑意义。

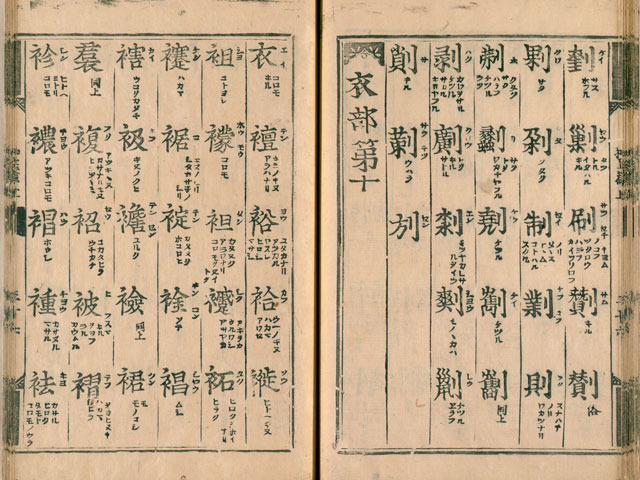

《節用集》

《節用集》是日本室町时代至昭和初期广泛使用的汉字辞典兼实用工具书,初现于15世纪中叶(约1474年),其名或源自《论语》"节用而爱人"的节俭理念,亦可能取"日常必备"之意。全书以汉字词汇为核心,标注读音假名,虽无详细释义,但开创了独特的分类体系:

- 编排特色

- 采用"伊吕波顺"(类似字母顺序)为一级分类,下设"天地·时令·草木"等意义门类,形成双层检索结构。江户时期衍生出假名字数细分法,并发展出楷书与草书对照的"二体节用集"。

- 版本流变

- 古本系:室町至江户初期的版本分"伊势本"(首词"伊势")、“印度本”(首词"印度")、“乾本”(恢复古假名47音序),反映语音变迁与表记规范。

- 近世系:江户版本趋向百科化,增附年表、地图、礼仪指南等实用内容,甚至出现插画本,兼具字书与生活百科功能。宝历年间《早引节用集》简化检索,成为主流。

- 文化影响

- 作为识字阶层的书写规范,推动汉字普及,江户后期"节用集"更演变为大众教养书的代称。明治维新后,虽因现代五十音序辞典兴起渐衰,其字体、用字记录仍为日语研究重要史料,附录内容亦成为考据江户生活的珍贵资料。

该书历经五百年演变,从实用字书蜕变为文化载体,见证日本近世文字生活与出版文化的变迁,最终于昭和初期退出历史舞台。

《温故知新书》

《温故知新书》是日本室町时代后期(1484年)由大伴広公编撰的国语辞典,现存最古老的五十音序词典。全书分2卷3册,收录约13,000词条,突破当时主流的“伊吕波顺”传统,首创以五十音顺序划分50个“部”,再按语义细分为乾坤、时候、气形等12个“门”,开创日语词典分类新体系。其内容与同时代《节用集》多有交集,反映了中世日语的发展特征。原书仅存抄本于尊经阁文库,2000年影印本面世,为研究日本语言学及辞书史提供了珍贵文献。

《運歩色葉集》

日本室町时代中后期(约1547-1548年)编纂的伊吕波顺序国语辞典,作者不详。全书原为三卷,收录约17000个词条,是同类辞典中规模最大者。其特色体现在:

- 编排创新

以汉字立目,按首字读音的伊吕波顺序排列,首创按词条字数(二字词→三字词→四字以上→数量词→单字词)分级编排的体例,突破传统《节用集》按语义分类的模式。 - 语言史料价值

广泛收录当时俗语、法律术语(含《御成败式目》大部分词汇)及百科条目,并独创卷末"动植物分类附录",生动反映室町时代社会语言生态,被视作研究近代日语形成的重要语料。 - 文献学特征

融合《假名文字遣》等和汉典籍,部分词条注有寺院创建年代推算(如以天文十六年为基准),成为考据成书时间的关键依据。现存元龟二年(1571)手抄本等古本,未发现印刷本流传。 - 编者推测

据引《八幡愚童训》等特殊文献,学界推测编者或为石清水八幡宫僧侣,可能兼具联句创作参考书的功能。该辞典虽未广泛传播,但其编纂体例对后世辞书发展具有先驱意义。

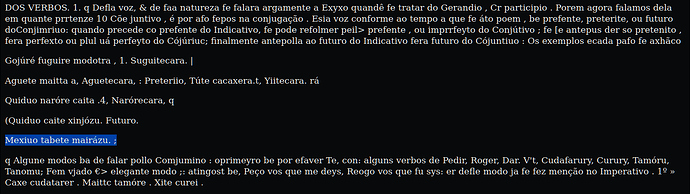

《落葉集》

1598年由日本耶稣会在长崎刊行的日语词典,专为传教士学习日语编纂,属切支丹版典籍。全书突破传统辞书体例,首创音训双注模式:主体《落葉集本篇》按字音"伊吕波"顺序排列1672个汉字及11823个汉语词,右注音读左标训读;《色葉字集》以和训排序3400余词,补充训读检索;《小玉篇》则以独创105部首分类2300字,形成音-训-形三维查考体系。作为日本首部系统标注浊点与半浊点的活字印刷辞书,其行草体汉字与假名混排技术开创先河。尽管江户禁教期间多数切支丹文献遭毁,该典仍隐秘流通,18世纪瑞典学者通贝里曾在江户亲见。现存天理图书馆、大英图书馆等六部残本,1985年被指定为日本重要文化财,见证东西语言文化碰撞的独特遗产。

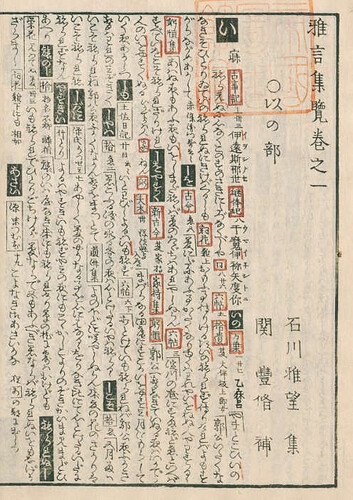

《雅言集览》

日本江户时代学者石川雅望编纂的国语辞典,与《俚言集览》《和训栞》并称"近世三大辞书"。全书以"伊吕波"顺序编排,共50卷21册,主体内容于1826至1849年间刊行至"な"部,未完成部分以写本传世。该书以平安时代和文学典籍为核心,系统辑录《源氏物语》《敕撰和歌集》等古典文献的词汇用例,详注出处及版本信息,虽语释简略,却开创性地构建了古代语研究的索引体系。明治时期经中岛广足增补刊行后,成为《言海》《和英语林集成》等近代辞书的重要参考,对日本语言学发展影响深远,被誉为江户考据学的双璧之作。

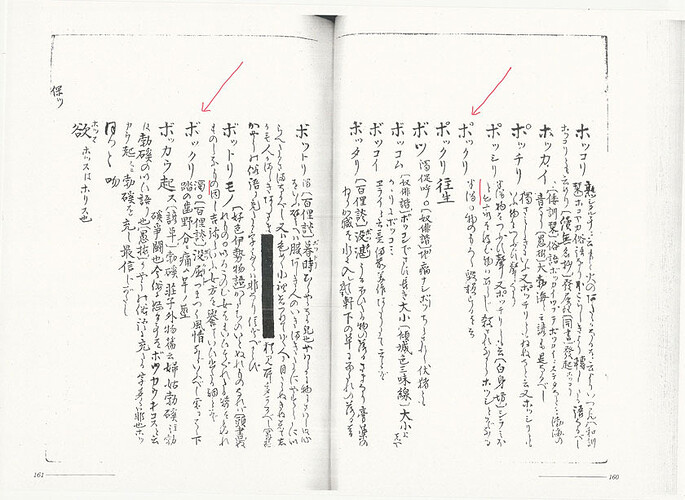

《俚言集覧》

日本江户时代后期编纂的俗语辞典,由太田全斎基于其著作《谚苑》增补改编而成,约成书于1797至1829年间。全书共26卷,收录江户时期俗语、方言、谚语及雅语、佛语等词汇,按五十音横向段序编排,是日本近世三大国语辞书之一。明治时期经井上赖圀、近藤瓶城改订为《增补俚言集覧》(1900年刊行),重组为现代五十音顺序,新增唐代小说语、异名及方言注解,融合近世至明治中期辞书成果。作为研究江户语言生态、语源及方言的重要文献,其横跨三个世纪的编纂历程与多元词汇体系,在国语学史上具有承前启后的里程碑意义。

《和訓栞》

日本江户至明治时期由国学家谷川士清编纂的大型国语辞典,历时百余年分阶段刊行(1777-1887)。全书共93卷82册,分前、中、后三编:前编收录古语雅言(7496词),中编以雅语为主(9618词),后编涵盖方言、俗语及外来语(3783词),总收词量约2万,被誉为日本首部近代国语辞典。

辞典首创按五十音顺序排列词条(至第二音节),辅以简明释义、典籍出处及用例,体系严谨。其内容与谷川士清的史学著作《日本书纪通证》紧密关联,首卷《大纲》系统论述汉字、假名及方言理论,附录《倭语通音》奠定语音分类基础。辞典与《雅言集览》《俚言集览》并称“近世三大国语辞书”,对后世《言海》《和英语林集成》等辞书影响深远。1898年井上赖圀等人推出《增补语林倭训栞》,精简并增补前两编内容,成为通行版本。

《聚分韻略》

日本镰仓时代禅僧虎关师炼于1306年编纂的韵书,原为五卷。作为中世至近世最具影响力的汉学工具书,其以《广韵》为基础,将汉字按四声及入声分为113韵,同韵字再依"乾坤""时候"等12门类细分,收录约8000字并附简明汉文注释。该书突破传统韵书框架,兼具作诗指南与字书功能:室町时代衍生出"三重韵"改编本(可能受朝鲜《三韵通考》影响),江户版本更首创添加假名音训,融合吴音、汉音、唐音及和製唐音标注,成为日本唯一在活字印刷普及前持续刊行的典籍。其跨领域的实用价值深刻影响了《节用集》《下学集》等后世字书,堪称中日韩汉字文化交融的独特典范。

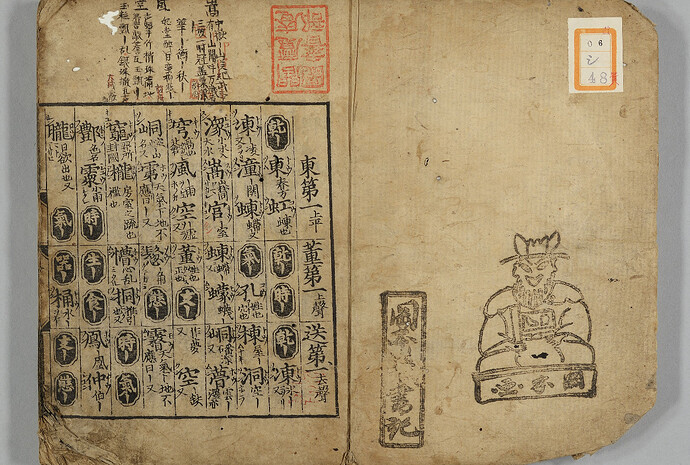

《名语记》

日本镰仓时代(1268年初稿,1275年增补)由稻荷山真言宗僧侣经尊编撰的语源辞典。全书以问答体形式,结合汉字与片假名混合书写,系统解析当时的口语及俗语词源。其中“名”指体言(名词),“语”涵盖用言(动词、形容词等)。

初稿6卷,增补后扩为10卷,现存卷2至卷10(缺卷一),为经尊亲笔手稿,现属日本国重要文化遗产。其编纂特色鲜明:词汇按音节数分类,依伊吕波顺排列,并首创性地结合音韵延约、假名互通等方法进行词源考释,虽部分论断主观,却展现了早期日语词类划分的雏形,被誉为辞书史先驱。

研究显示,《名语记》大量参考了《色叶字类抄》的汉字表记(约77%条目相符),并援引歌学书《色叶和难集》等资料,通过和歌例证阐释词义,凸显出跨典籍融合的学术视野。该书不仅是镰仓时代语言研究的重要文献,更为后世探析汉字表记流变、歌学与辞书互动提供了珍贵线索。

《塵袋》

日本镰仓时代中期(约13世纪中后期)的百科式类书,采用问答体撰写,片假名书写,作者不详。全书共11卷,分天象、神祇、动植物、人伦、佛事等24个门类,收录620余条词目,考辨和汉故事、语源及事物起源,兼具文献学与民俗学价值。

其特色在于以平易口语探究日常语言(如方言、和语)的成因,并隐含启蒙教育意图。现存唯一抄本为1508年高野山僧印融手书,1971年被列为日本重要文化财,藏于东京国立博物馆。

该书深刻影响后世典籍,如《壒嚢鈔》及江户时期增补版《塵添壒嚢鈔》,后者成为文人学者的经典读物。近现代学者柳田国男亦曾参考此书。作者身份众说纷纭,涉及博士家族或真言僧等假说,然均存争议。书名“塵袋”既象征对琐碎知识的汇集,亦凸显对本土语言文化的重视。

《壒嚢鈔》

日本室町时代中期(约15世纪中叶)编纂的百科辞典,由劝胜寺僧侣行誉于文安年间(1445-1446年)编撰而成。书名中“壒嚢”意为“尘袋”,源自镰仓时代同类典籍《尘袋》,全书共7卷,采用问答体例,系统考辨事物起源、和汉故事、汉字语源及佛教典故等536项内容,兼具辞典与类书性质。

正保三年(1646年)刊行的15册木刻版(正保本)为现存主要版本,但存在脱误;另有庆长年间古活字本曾存记录,今已失传。其内容对后世影响显著,1532年僧人修订增补《尘袋》内容,编成《 塵添壒嚢鈔》20卷,成为室町至江户时期重要的知识集成文献。

《日本釈名》

日本江户时代中期学者贝原益轩编著的语源辞典,成书于1699年,1700年刊行。全书分上、中、下三卷,仿照中国东汉刘熙的《释名》体例,从《日本书纪》《万叶集》等古籍中选取约1300个和语词汇,按天象、地理、鸟兽、草木等23类归纳,并以五十音顺序排列。书中系统提出“要诀”理论,将语源解析分为“自语”“转语”“义语”等八种类型,通过复合、音变、假名反转等方式追溯词汇演变,并引用前人学说加以批判性分析,展现了早期语源学的理论框架。尽管部分解释受中国五行思想影响而带有民间语源色彩,但其对日语词汇形态与历史演变的系统性整理,被视为日本语源学开创性著作。新井白石在《东雅》中对其方法论提出异议,进一步推动了江户时期语言学的发展。

《東雅》

江户中期学者新井白石所著日语语源辞典,约成书于1719年(享保四年),共20卷。全书仿中国《尔雅》体例,将名词按天地、虫鱼等15类分卷,以汉字与片假名标注训读,结合《古事记》《万叶集》等古籍考据语源。其特色在于注重历史演变、方言及俗语分析,并指出日语受古代朝鲜语、梵语、汉语及南蛮语等影响,如提出“ワダツミ”源自古朝鲜语“パダ”。尽管部分推论今被视为牵强,但开创了系统性语源研究,影响后世辞书编纂。该书融合中日学术传统,暗含对贝原益轩《日本释名》的批判,明治时期首度刊行,1994年出版影印本,为江户语言学重要文献。

《日葡辞書》

耶稣会传教士编纂的首部日语-葡萄牙语词典,收录约3.2万词条,全以罗马字标注日语发音,葡萄牙语释义。其编纂历时四年,旨在为赴日传教士提供语言工具,反映室町至安土桃山时代的日语实态。

核心特点:

- 语言记录

词条涵盖中世日语口语与书面语,标注方言、雅俗语、女性及儿童用语等,揭示当时音韵特点(如ハ行发[ɸ]音、京都与九州方言差异),并记载「日本」读作「にほん」「にっぽん」「じっぽん」等多元发音。 - 文化镜像

收录武士阶级(「侍」为贵族、「武士」指军人)、饮食(汤豆腐)、航海术语(「黑船」指葡萄牙商船)等社会风俗,成为研究16世纪日本生活的重要史料。 - 国际影响

原书因禁教运动存世稀少,仅牛津大学、法国国立图书馆等地藏有原版。后续衍生西班牙语(1630年)、法语(1868年)及现代日语译本,推动东西语言研究。

学术价值:

作为最早系统记录日语的欧洲语言辞书,其罗马字拼写体系为重构中世日语发音提供关键依据,被《日本国語大辞典》等权威辞书广泛引用,是语言学、历史学领域的基石文献。

《倭語類解》

李氏朝鲜时期(约18世纪初,肃宗在位期间)由学者洪舜明编纂的日韩对译辞典兼日语学习工具书。全书分上下两卷,以汉字为词目,采用独特的三段式注解:首列汉字词条,次用谚文标注日语读音(分左右两行区别音读与训读),最后以谚文转写对应日语词汇。该书专为培养朝鲜对日译官设计,兼具语言教材与科举考试参考功能,系统呈现了江户时代日语词汇特征,是研究近世日语及东北亚语言交流史的重要朝鲜文献。其"汉-谚-日"对照体例更成为东亚辞书编纂史上的特殊范式。

《ドゥーフ・ハルマ》

江户时代后期(1833年完成)由荷兰商馆长亨德里克·道富主导编纂的兰日辞典,别称《长崎哈鲁马》。基于法国学者弗朗索瓦·哈鲁马的《兰佛辞典》,收录约5万词条,共58卷。辞典以荷兰语词条为核心,注重口语化表达与实用例句,为日本近代兰学发展的重要工具书。

编纂背景

道富因母国被法国占领滞留长崎出岛,受幕府委托,联合11名通词自1816年启动编纂。道富归国前完成A-T词条,后续由通词团队耗时17年完成。因采用手抄本形式,仅存33部,用纸昂贵且页数超3000,极尽珍稀。

影响与传播

幕府初期限制流通,仅献上藩主及学者。1854年因佩里来航冲击,终获刊行许可,后衍生校订版《和兰字彙》。该辞典成为日本首部英和辞典《英和対訳袖珍辞書》(1862年)的参考基础。

逸事

- 胜海舟曾以年租10两借阅,自制笔墨抄写两册,售其一维持生计。

- 适塾仅藏一部,设“哈鲁马室”保管,抄写需求成塾生收入来源。

- 兰学者佐久间象山曾力推出版未果,幕末学者争相抄传,彰显其学术价值。

作为锁国时代东西知识桥梁,该辞典深刻影响日本近代化进程,被誉为“兰学黄金时代的语言密钥”。

《ドゥーフ・ハルマ》

实为《ハルマ和解》(又称《波留麻和解》或《江户哈尔马》),是日本首部系统性的兰和(荷兰语-日语)辞典,由兰学者稲村三伯、宇田川玄随等人于1796年编纂完成,1798年正式刊行。该书以荷兰人弗朗索瓦·哈尔玛(François Halma)的《兰佛辞典》(1729年)为蓝本,采用ABC字母顺序编排,大幅简化了传统词典编纂的繁琐流程。辞典收录词汇约6.4万条,荷兰语部分使用活字印刷,日语释义则以毛笔手写竖排呈现,结合了东西方技术特色。

《ハルマ和解》在日语近代化中具有里程碑意义:首次以现代含义使用“自然”等词汇,推动了西方科学概念的本土化,并影响了日本社会意识的转型。其简略版《译键》(1810年)进一步普及了兰学知识。尽管刊行仅30部,却为江户后期兰学兴盛奠定基础,被誉为日本近代辞书与思想变革的重要起点。

《諳厄利亜語林大成》

日本首部英和辞典,由江户幕府荷兰语翻译本木庄左卫门(正栄)主持编纂,1814年完成。其编撰直接源于1808年英国军舰"菲顿号"入侵长崎事件,幕府为强化对英研究,命通词团队学习英语并编修辞典。在荷兰人扬·科克·布洛姆霍夫指导下,收录约6000词条,首次以片假名标注英语发音。虽受荷兰语发音影响存在局限,但开创了日本系统学习英语的先河。参与编纂者还包括马场贞历等多名通词,标志着日本近代外语辞书编纂的重要起点。

《新字》

日本最早的辞典,由天武天皇下诏、大臣坂合部磐积于682年编纂完成。据《日本书纪》记载,全书共四十四卷,但原书及佚文均已失传,具体内容成谜。考古发现的木简中存有类似字书的记载,推测其可能为规范汉字用法的工具书,或收录日本特有"国字"及古语表记规则,服务于当时修史事业。据《释日本纪》转引史料描述,其字体形似梵文,字义晦涩难解。虽无实物留存,《新字》作为日本辞书编纂的起源标志,对研究古代文字演变及文化政策具有重要价值。