来源:齐冲天,齐小乎 编著.汉语音义系统字典·上册.北京:中华书局.2010.第101页.

收录词条数: 4471

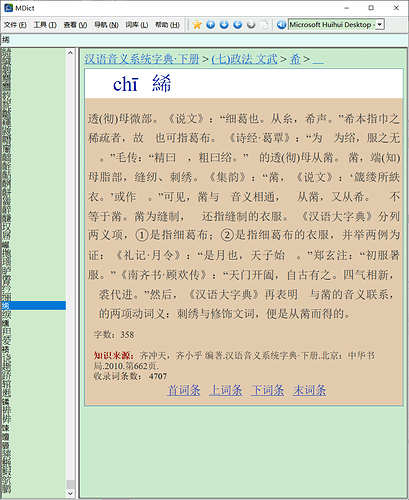

汉语音义系统字典[2010][齐冲天][中华书局]

二、每个词族内部,以与语源词音义关系的远近排列,近者在前,远者在后。每个词族前冠以数码。

三、全部词族以语源词的义类,分列为十个部分:(一)人体与言行之一(人及其繁育);(二)人体与言行之二(身体感官与思虑);(三)人体与言行之三(有关手与足的行为);(四)衣食、舟车;(五)农牧、建工;(六)工具、武器;(七)政法、文武;(八)草木、鸟兽;(九)日月、山川、气象、鬼神;(十)方位、数量。

应该说,上述以社会生活为纲的分类,只能是大概的。

四、每个语源词之后,列出该词的全部派生词,以顿号隔开。每遇有分号者,分号以后为有两个语源之词,即一部分语源来自该语源词,一部分语源出于其他词族。

五、每个词下先用现代汉语拼音注音,然后交代上古音,未交代者同上个或上上个词而省略(秦汉以后的新词没有上古音可言)。以下为本字典所用周秦上古音之声母、韵部表:

上古韵二十九部表(附拟音):

| 阴声韵 | 入声韵 | 阳声韵 |

| 之部ə 支部e 鱼部a 侯部o 宵部ô 幽部u |

职部ək 锡部ek 铎部ak 屋部ok 药部ôk 觉部uk |

蒸部əng 耕部eng 阳部ang 东部ong |

| 微部əi 脂部ei 歌部ai |

物部ət 质部et 月部at 缉部əp 盍部ap |

文部ən 真部en 元部an 侵部əm 谈部am |

上古28个声母表(庄、初、崇、山归精、清、从、心):

| 唇音 齿音 舌头 舌上 牙音节 喉音 |

帮p 精ts 端t 照tɕ 见k 影

|

滂p‘ 清ts‘ 透t‘ 穿tɕ‘ 溪k‘ |

並b 从dz 定d 床dʑ 群g 晓x |

明m 心s 泥n 审ɕ 疑ŋ 匣γ |

邪z 喻  禅ʑ |

来l 日

|

六、释义方面,一般不用义项罗列。义项罗列的优点是清晰,但诸义项之间往往被割裂。故我们采用连贯叙述的方法。先说本义,常常结合字形或语音,再说引申义、再引申义。

七、没有在每一义项之后必举例句,对过于熟悉或过于生僻的义项,往往省略例句。

八、古文例句有时加译义。冷僻字加注音。

九、释义有详略,古今常用词详细,生僻字较简略。

十、同一词族诸词在原则上是一个整体,各词之间是互相联系的,只是有直接联系与间接联系、再间接联系的区别罢了。

十一、书中有好些简称:《说文》即东汉许慎《说文解字》,段注即段玉裁的《说文解字注》,释例即王筠《说文释例》,义证即桂馥《说文解字义证》,通训即朱骏声《说文通训定声》。再如《十三经注疏》中各经的注者和疏证者,是大家都知道的,这里就不赘述。

十二、关于语源研究的证据:

语音方面,主要依据王力先生的上古音体系,再有就是明清以来公认的“同谐声者必同部”。声旁字是否都声中有义?原则上都是声中有义,但是有少数声旁字有变化,已经变更了的声旁字就不表其义了。用王力先生的上古音体系把汉语的语源都疏通了,这就从语源学方面证明这个上古音系是靠得住的。语源学应该大大地感谢古音学的研究,没有这个,语源学是举步维艰的。

语义方面,单音节词之间互相解释,说明它们之间存在着相同或部分相同的语义。特别是一些大注家、大训诂家、大辞书家、大文字学家笔下的声训,都是语源学研究的可靠证明。我们不依靠他们还依靠谁呢?但是他们大多是具体的、散乱的,缺乏系统化,缺乏理论的指导。我们把它汇总起来,得以统观全局,拨开云雾,辨别是非,一个庞大的汉语的音义体系,就呈现在我们的面前了。

什么是语源?就是每个词语的音义之源以及它们后来的演变与发展。

十三、本字典的最后部分是附录,包括四个部分:

1. 一时找不到该词的语源,同时它也没有派生出别的新词。这样,它们在词族之林中就处于游离状态。其中有许多是很重要的词。可能是由于我们才学浅陋,如有高明的人不吝赐教,言之成理,我们是非常感谢,非常乐于接受的。2.来自国内各少数民族语言和国外语言的音译词。这里只是录了较为常用的或有构词能力的词。国内55个兄弟民族的专门名称,大多为音译词。此不录。3.人名、地名等专门名词之一时未知其语源者。4.象声词、感叹词之单纯象声、不论语义者。 这里共归结出了752个语源词,其中大多是我们现在还认识的、熟悉的,只有很少数词是古僻的。由它们派生出了八千多个派生词,其中包括当前国家公布的七千字表,还有一部分是古代的常用字。平均每个语源词派生了11个派生词,形成一个词族,共得752个词族。这样,希望对我们的学习能收到闻一以知十的效果。实际上,我们每个人掌握不了、也用不着掌握那么多词,比如有三四千词就够用了。不过我们也希望能由此及彼地收到闻一以知五的效益。在3500个常用词的范围之内,语源词与派生词之比为1∶5,学习一个词,可以顺利地、准确地理解四个词。当然,这是指平均数说的,实际上词族有大有小,最大的有几十个、上百个词,最小的只有两三个词。词族不仅有大小,还有主次之别,如果我们把主要的部分挑出来掌握它,就可以驾轻就熟地走下去了。

我们不仅在九千个词之间求得它们的联系和条理,对每一个词,特别是常用词和最常用词内部相当复杂的音义现象,也力求能得其联系和条理。有了条理,事物就便于理解和掌握了。

在语言上,要说联系和条理,没有别的,那就是语音和语义之间的联系和条理。

什么是语源?那就是每个词语音和语义联系的来源和演变。什么是语言? 一分为二地说,就是音义的结合体。

音义联系是语言内部最普遍、最本质的联系。

从现有的五千年文字记载的历史来看,汉语始终保持着自己内部坚强的凝聚力,五千年中和许多兄弟民族的语言接触,各个时期都有一批借词出现。但是语源词中出现的借词,总数是一个,真是比凤毛麟角还少,就是那个爹妈的爹字。《广韵》明确说:“爹,羌人呼父也。”爹又派生了嗲字,后来羌族人融合在汉族里,他们的这个称呼,就由北到南地传开了。除此之外751个语源词都是汉语固有的基本词,至少这几千年来,从未中断过自己的历史,以至如此完整地保存到今天。

以上我们所说的语源词的数量,都是就单音节词来说的。单音节,这个汉语在上千种世界语言中所表现的最大特色,创造的智慧就在这里,研究的疑难也在这里。

我们对汉语的研究,已经有两千年的历史,经过了百代人的努力,在音义的联系和条理方面,不断地取得进展。尤其是汉代和清代,成绩卓著。但是始终没有能得出一个全面的统括的音义网络。这中间,前人究竟遇到了什么疑难问题? 我们想,是否就集中地表现在王力先生在《同源字典·序》中所说的两句话里:“或双声而韵部相差太远,或叠韵而声纽隔绝。”这里,至少可以领会到这样二点:一、许多看似同语源的在语音方面遇到了困难。二、声母和韵母之间,同中有异,异中有同。三、对单音节词,像是在加以分析,却欲行又止,徘徊不前。

实际上,长期以来,对这种声韵之间的错综现象是作过解释的,那就是音转。所谓音转,就是单纯的由此及彼的语音演变、流转。例如清代段玉裁、王念孙等的著作中,都有“一声之转”,现代章太炎、王力的语源著作中就都广泛地使用音转的方法,并归结为旁转、对转、旁对转等几种类型。

从清代至今,研究语源的著作,无不都是用音转的观点来解释语源研究中的上述困难,即使有很少数人持怀疑态度,也未曾见人公开提出异议。同时,主张音转的人观点也不都相同。例如王力先生曾提出音转要从严掌握,并批评章太炎的语源著作中错误的东西比正确的东西要多。

我们反复推敲了用音转的观点对单音节词声韵之间复杂现象所作的解释,也看到了对王念孙等音转著作所作的语音分析和概括。对于音转,我们提出如下三点意见:

(一)没有证据可言。如上古音系,有周秦韵文用韵和文字的谐声系统为根据,隋唐音系和近代音系,更有韵书、韵图作为根据。大量的音转却没有史料可以证明。

(二)虽然说的是旁转、对转、旁对转等,实际上,把韵部排在一个圆圈上,不是旁边,就是对面,再加上旁对面等,结果就是无所不转。这是危险的,因为这实际是说没有规律。

(三)普通语音学的规则,语音是有条件、有规则地向邻近的发音部位演变,特殊的例子难免,但只能是个别的,可以解释的。音转则从不论条件和规则。

音转是作为一种单纯的语音问题来看待的。语源则必定是音义相兼的现象。这是两个性质完全不同的问题,混淆在一起,就很难说得清楚。

前人所完成的语源研究,对汉语语源研究的总工程来说,恐怕还不到三分之一。

这样,我们就不能不回过头来重新探讨问题,重新识别客观现象,重新审视前人的研究,要考虑新的起步。

最值得我们首先来考察的问题,就是前人是怎么研究单音节的,不可能两千年连边都不沾。直觉的观感往往还是最接近真理,是朴素的唯物主义。汉代人注重声训,清代人讲以音求义,都是关于音义结合的语源问题,有很切题的研究。

杨树达说,声训的条例有三:同音相训、双声为训、叠韵为训。第一条没有问题,大家都会同意,同语源的词应该都同音。第二、三条就把单音节作了声与韵的分割。首先作出双声为训与叠韵为训的是《说文解字》,段玉裁注解《说文解字》的时候,指明是双声为训的有近百例,指明是叠韵为训的有二百多例,于此可见,那不是个别现象。这样,我们要问:当双声为训的时候,韵部是什么情况? 同样,当叠韵为训的时候,声母是什么情况?若是声韵都相同,那就是同音为训,无需作声韵的分割。这样我们就回到了王力先生所说的“或双声而韵部相差太远,或叠韵而声纽隔绝”。

《说文》中有这样一个例子:“仝,完也。从入,从工。全,篆文仝从王。纯玉曰全。”对“全”字作了两次释义:(一)全与完,元部叠韵为训。今犹说完全。(二)全与纯,从母双声为训。今说纯粹,古则说全粹。不只是《说文》一家这么说,如《周礼·玉人》郑玄注:“全,纯玉也。”《礼记·月令》孔颖达疏“体完曰全”(此指祭祀时所用的牲体)。

如果我们仔细想一想、找一找,就会发现对一个词既作双声训,又作叠韵训,这种情况大量地存在着,只是在一个人的笔下,在同一时间同一地点、声韵两方面解释的例子,像《说文》的全字这样,是极少数的。或者是在同一注释家的笔下,东作双声训,西作叠韵训,或者在不同注家的笔下,甲作双声训,乙作叠韵训。由于此,才瞒过了大家的眼睛。作双声训者并不想要去找叠韵训,作叠韵训者并不想要去找双声训。声、韵分离,各自为政。

在语音上,声与韵不分离,那么在语义上呢?从逻辑的推理来说,也应是两方面语义的结合。

牷是音义从全的派生字,《周礼·牧人》:“牧人掌牧六牲,而阜番其物,以共(即供应之供)祭祀之牲牷。”郑众注:“牷,纯也。”郑玄注:“牷,体完具。”二郑各作了一个声训,先郑牷、纯双声为训,后郑牷、完叠韵为训。唐代贾公彦在下文“必用牷物”句下的疏说:“其物色须纯,其体须完,不得杂也。”贾疏把二郑之所释加以综合,这综合实在是好,仅持其一端,便不能成物。物字即从牛,本义即谓礼物、牲物、牷物。必须声、韵两方面结合,仅是纯色或仅是完体,牲都不得成为牷。这是古代的隆重习俗。

《说文》中有没有两义结合的例子?极个别的有,如:“乔(喬),高而曲也。从夭,从高省。”夭,曲。如桥就是高而曲的,即我国的曲拱桥。乔木就是高而曲的木。

对于以上全、牷和乔、桥这样的音义现象,我们称之为两个语源,即一部分单音节的词,它们是由两部分音义构成的。这种现象,广泛地散见在许多辞书之中和注释家们的笔下,从未有人去把它加以梳理、联系、诠释和证明。以致在长期以来的语源学研究中,感到为难。

又试举“墨”字为例。《说文》:“墨,书墨也。从土、从黑。黑亦声。”墨与黑职部叠韵,墨有黑的语义。但是《说文》只解释了墨字的一半音义。黑为晓母字,墨为明母字,这明母是什么问题? 它和晓母之间的语音差别是多么巨大? 有没有人说到这个问题? 有的,只是被大家遗漏了,那就是《释名·释彩帛》中的一则释义:“墨,酶也,似物酶墨也。”酶,即今霉字,《说文》:“霉,中久雨青黑也。”即连下了多少天的雨,家里的东西发了霉的青灰色。这一释义是十分精辟的。墨字在周秦时代最常见的一项用法是墨刑,即在脸上刺字,说明你是犯人,到哪里都抹不掉。在皮肉上刺字,至今也不少见,都是青灰色,又如说“墨面”,鲁迅的《无题诗》“万家墨面没蒿莱”。大多是说墨面即黑面,实际是错了,《淮南子·说山训》中讲到墨面,接着就又说黑面,可见墨面不是黑面,是说青灰色的脸,是倒霉、晦气的脸色。这样,墨的音义就是从霉又从黑,是两个语源的词。它的本义是青黑色。

又如《尔雅·释诂》:“希、寡、鲜,罕也。”其中希、罕为晓母双声,希即稀,今犹说稀罕。鲜与罕为元部叠韵,鲜,少。故罕的音义就是从稀又从鲜,稀而且少之义。

这种两个语源的词究竟有多少呢?根据我们的研究,大约在九千个单音节词(若是把它们的或体字都计算在内,便是约一万字)中,有三千略多一点的词是由两个语源、两部分音义构成的,即占单音节词总数的三分之一。那么,构成它们的词,总数就是六千多了。

这是很大的一个数量,这里有一片新天地。

大批两个语源的词,都还活在现代的语言中,所以我们说的是对是错,大家都不难鉴别。

我们放弃了音转的解释,提出了两个语源的观点,其中两个方面的差别是什么? 归结起来集中到一点,就是从音义联系看问题,还是从音义分离看问题,音转说的基本缺点,就是把问题看做单纯的语音现象,难以解释了,甚至解释不通了,也不予放弃。

语音学是欧洲语言学的强项,普通语音学认为:语音的演变,都是有条件、有时地、成批的字向邻近的发音部位演变。咱们这儿的音转完全不符合上述条件,随时随地个别的字,说转就转。而且这种音转不是个别的例外现象,而是成百上千的语音演变。语音学的研究已经很精细了,它的一个缺点就是不跟语义作些具体的联系。

音义联系,是语言内部最普遍、最本质的联系。我们常说,语言的本质是作为社会的交际工具。这话并没有错,但是这是从语言的外部看问题,是说语言的社会功能。若是从语言内部来看问题,各种语言现象,无不都是音义的结合体。

这是问题的关键所在。

若是从两个语源的观点来看,上述全、乔、墨等字的现象不是一个音的流转与演变现象,而是两个完全不同的音义体的结合。这里是一与二之差。由于我们现在只能看到一个历史的横断面——殷周时代的古汉语,看不到历时的殷周及其前后的汉语演变过程,所以才造成这样化二为一的错觉。

那么,完成这种两个音义体的结合,是在什么时代呢? 怎么大家都不知道呢?应该是在殷周有文字记载的时代以前而又离这个时代并不遥远的时代。殷周时代,已经有一部分双音节词,并大多是或双声、或叠韵的结合。秦汉时代的人,对这种两音义结合的现象还是有语感的,以致《说文》《尔雅》等书中,大量地出现双声为训与叠韵为训的释义,也就是对单音节词作声与韵的音义分割,对个别的单音节词还作了声韵分割之后的声与韵的音义结合。近几百年来的注释家、训诂学家、辞书编纂家,就很少能作出这种分割与结合,因为汉语已从周秦的古汉语时代,进到了近代汉语和现代汉语的时代,已从文言进到了白话的时代,大量的双音节词出现,人们对单音节词声韵的音义分合,已十分生疏,或不能接受。

《左传·文公十八年》:“毁则为贼。”杜预注:“毁则,坏法也。”《说文》分析字形说贼是从戈,则声。这样,“贼”的形、音、义皆从则。《说文》又说:“残,贼也。”残、贼为从母双声为训。残则为贼,这就是语源学的解释了。而比左丘明再早一点,《尚书·盘庚》:“汝有戕则在乃心。”戕则就是破坏法则,意思是你心里有破坏法则的念头,也就是贼心。戕也是从母字,戕贼从母双声,戕则就是贼。《论语》中还有“慢令致期谓之贼”。慢令,即怠慢法令、法则,这也是把法则与贼字联系起来,说明了贼与则的语源联系,我们现在对贼字的解释,完全不说与则字的联系,也不说与戕、残的联系。这一方面是贼字的语义变了,偷东西叫贼;另一方面也是不去追究贼字本来的语义。

两个语源的音义现象,在古代经典著作中的流露很少,但只要是有心人,却总还可以找得到。

这样说来,不在于语音差异的大小,只要有明确的语义相应地存在着,就不是音转现象。如贼为从母字,则为精母字,测为清母字,都属于精系声母,发音部位是相同的,只有发音方法之别,那也不属于单纯的音转,因为仅仅从则的音义,就得不出贼的语义,也得不出戕或残的语义。

那么,单纯的音转还有没有呢?语音就是不变的吗?语音随时随地都存在变化的可能,几千年下来怎么可能不变呢?例如从青的字,精和睛为精母,清和青为清母,晴和情为从母字。韵部则都是耕部。我们说不出这种变化与语义有什么联系,便是单纯的语音演变了。我们根据九千字的语源分析,音变都不超出原有的发音部位,如精系字就在精系声母之内演变,帮系字就在帮系声母之内演变等等,亦即只有声母的清浊之间、吐气与不吐气之间、塞音与擦音之间出现差异。例外几乎是没有的。

若是我们承认了三千单音节词有两个语源的存在,我们就势必要承认如下一些重大的命题:

(一)双声为训与叠韵为训两者必须结合。仅只是从声或从韵一方面去训解,都不是全面的、准确的语义,都只是解释了该词语义的一半。

但是语义往往偏重于某一方面,另一方面淡化甚至消失了。例如谁字,它的韵部方面从唯的语气消失了,成了一个单纯的疑问代词了。这是语义的演变现象。

(二)双声为训的数量与叠韵为训的数量,原则上说应该相等。因为所谓两部分音义的结合,必定是声与韵两方面的结合。但是,有时一个叠韵为训可以与不同的几个双声为训相结合,这样,就感到双声为训的数量要多一些,因此就使人感到,似乎是声母有更多的灵活性。

在实际的语言运用中,往往是韵重于声的。如韵文押的是韵,没有人写押声母的诗文。又如占总数百分之九十的形声字,也是以表韵的为多,所谓“同谐声者必同部”。相反地,表声母的谐声字,往往被忽视了。

还有这么一批字:一个字的两个偏旁,一个偏旁是表声母方面的音义,一个偏旁是表韵部方面的音义,完满地在字形上体现了两部分音义。如馨,从香,从殸(即磬,石制乐器,声之远闻者)。其中馨与香双声为训,馨与磬叠韵为训,故馨为香之远闻者。这样,馨字声、韵两方面的音义都表达无遗了。这种美好完满的现象,都未曾受到人们的注意。

(三)有一个语源到两个语源,还有没有三个语源、四个语源的单音节词呢?有的。如果以这三千个两个语源的词制成新一代的两个语源的词,不就成了三或四个语源的词了吗?因为一个单音节的词,只有声与韵两部分,不能同时出现三个语源。韵头、韵尾是否也能兼有语义,我们也注意了这种可能性,却始终未曾发现。再则,商周时期的韵头、韵尾情况,也因史料欠缺,不甚清楚,就只有留待后贤了。

(四)由于语源研究中的难题找出了解决的新渠道,语源的脉络得以明示,汉语近万个词的752个词族,也就音义清晰、条理分明了。词族有大有小,内部的音义联系有简单有复杂。这对于我们的语文学习和汉语研究是意义重大的。

(五)又读。这也是一个新课题,一种奇特的现象。即一个单音节的词,它的声母或韵部,可以有差距很大的不同读音,同时存在。那也是一种音义相兼的现象。例如:

延,读同诞。定母元部,安行。诞生就是安全地出生。

延,音义从��从延。 喻母元部。 ��,读同迤,持续义。故延为持续安行,可说延年。

涎、唌,音义均从羡,从延。邪母元部。羡,慕欲。如说垂涎三尺。

涎、唌二字,均可有三读:邪母、喻母、定母,韵部则均为元部。读喻母时则为水流延续。读定母时则为发出光彩、产生光泽。

又读最多的可以有五读甚至六读。当然这只能是个别的字。而且,这么多差异悬殊的又读,保存到现代汉语中的已经很少。它们大多是表现在周秦至隋唐的汉语中。《广韵》《集韵》是保存又读最丰富的韵书。

特别重要的一点是又读音的一条重要规则:不超出该词所属词族中两个语源词所带来的语音差异的范围。

又读实在是两个语源和词族存在的一项重要佐证。

当然,又读还可以是声调上的差异,如好字作动词,便需读去声,如说好读书、好唱歌。还有的是在声、韵上略有差异,如长字。这类又读也是带语义的,是语音由此及彼的微小演变。它和上述的又读性质完全不同。

(六)既然有三千多单音节词可分析为两部分音义构成,那么就涉及六千个单音节词的问题,这样,单音节词就也有构词法可谈了。至今还没有人谈过单音节词的构词法。对单音节词不作分析,怎么能有构词法可谈呢? 一种语言上万的词没有构词法可谈,这是不可理解的。它是怎么发展来的?无法回答,是不可知论。例如我们的751个语源词,绝大部分是史前时期的词,没有史料的记载,我们无法得知其语源,而其余八千多词全由它发展而来,源流分明。香磬为馨,这是个主谓词组;戕则为贼,这是个动宾词组;纯而完为全,高而曲为乔,都是形容词的并列结构。

(七)单音节词往往被称做词无定类,这跟两个语源有密切关系。例如谁字是疑问代词,同时又可作发语词,表示语气,这是直接从唯字的语源来的。贼字是名词,并可与则字相通;它又常作动词,有残杀、损害之义,周秦时常说“残贼”。这样,不同词类之间常常跨越发展,就成为一条通则了。而很多一个语源的词也常常引申到另一个词类中去。汉语的词类划分就成了一个复杂的课题。

(八)语法规则是语义演变的规定者和明确凭证,语义演变和发展是在语法规则的演绎和制约中实现的。比如潮,指水涨可说涨潮,也可说潮涨,可作主语,也可作宾语。早曰潮,晚曰汐,故其音义从朝。但是说“春潮带雨晚来急”,把晚来的汐也称做潮。又说思潮、心潮,指思想和心情的高涨,潮字的修饰成分扩展了,于是给潮字的语义作了新的规定。与此相反,如澡,洗手洗身曰澡,但是古时有澡麻、澡龟的说法,它的宾语宽泛。澡龟是在用龟占卜前将龟的身子洗净,澡麻就不是一个简单的洗涤,而是要整治,澡,治,最后一道工序是清洗出其白净的纤维。现在澡的宾语简化了,澡的词义也就单纯了。语言意义的变化发展,并没有人去向社会公布、通告,大家在使用中就学习、掌握了。

综上所述,殷周及殷周以前相当长一个历史时期,汉语单音节词的发展,主要靠两部分音义体的结合。殷周以后,单音节词的发展已为数有限,主要是双音节的复合词越来越多。但是单音节仍然是汉语存在和发展的基础。今后再来几千年甚至几万年,恐怕也改变不了这个基础。

我们应该珍惜、了解和研究好这个单音节。

最后要说的,是本字典撰写的指导思想。一句话,字典中全部的词(《附录》中的词除外),都建立在汉语音义发展规律的科学基础之上,用语言学来统率全部的词语,用语源学来安排每一个布局和每一条释义,而避免作资料的堆积。说到底,就是音义由此及彼的逻辑。

这里有读者阅读和思考的广阔余地。例如在一个词族之内,这一个词的诸义项与那一个词诸义项之间,都是欲断还连、似隔绝却又相沟通的。例如在每一个词族之后写上一篇总结,从语言的音义,到民族的生活,都有丰富的内涵可待发掘。一个总题目,就是从语源到人民的历史,何其丰满而有章可循。

事实上,752个词族就是752篇文章,它们首尾相接而眉目清晰,有音义的逻辑而一以贯之。各词族之间是否就隔绝了呢? 一个词有两个语源、三个语源,实际上就是跨词族的语源,就是两个、三个词族之间的音义沟通。为什么沟通? 怎样沟通? 也发人深省,有写不完的文章。

由于我们在语源研究上长期处于徘徊和迟缓状态,在有些课题上提出了深刻见解,有些则还处于蒙昧状态;见仁见智,不同意见,更是大量地存在着。例如,八与分之间是否有音义的联系?豆与登之间是否有语源的联系?算与数、鞋与屉之间是否有语源的联系? 意见不怕多,分歧不怕大,只要我们努力学习,互相切磋,总可以得出正确的结论。

由于语言是最典型的人本主义现象,所以本字典的第一个字便取人字及从人的词族,从此开始,展开下文而终于数。《说文解字》始于一而终于亥,也有它的一番道理。

以上完全是在汉语的内部来谈论汉语,若是我们在汉藏语的范围之内来看,问题又会进到一个新的境界,主要的就是上述两个语源的词,当两个语源结合的时候,出现了复辅音,汉语中已经没有复辅音,它们却相应地存在于我们兄弟民族的语言之中。这就能说明复辅音的性质是什么,来源是什么。反过头来,它也说明两个语源是语言发展中不可避免的现象,是单音节词发展中必然要走的路。早在半世纪之前,罗常培先生就说,广西的傣语中,变化的变字,声母就是Pl,即帮母和来母的结合,若是我们回过头来看看,变的字形从支,从䜌,两偏旁字的声母不就是P和l吗?这绝不是偶然的巧合。汉藏语系中的复辅音是汉语存在两个语源的重要佐证。

这本书虽然写了十几年,仍感到十分粗糙,缺点错误在所难免。敬请读者多多指教。

齐冲天 齐小乎

2007年3月于北京西城寓所

汉语音义系统字典[2010][齐冲天].zip (3.8 MB)